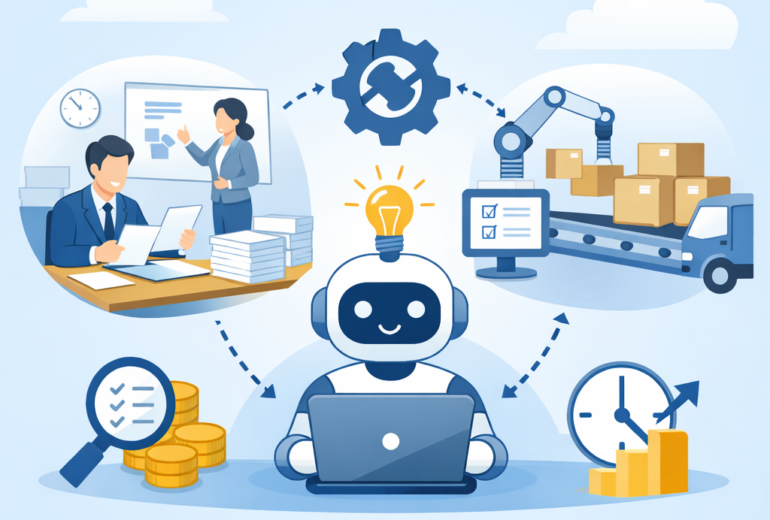

生成AIの進化により、「AIエージェント」は人の指示を待つ道具から、目的を理解して段取りを組み、外部システムと連携して動く実務パートナーへと変貌を遂げました。中小企業にとって、これは人手不足や属人化を補いながら、業務自動化を一段深く実装する現実的な手段となっています。

従来のRPAが「決まった画面操作の自動化」だとすれば、AIエージェントはメール・チャット・Excel・クラウドアプリを横断し、例外時には担当者へエスカレーションもできる”柔らかい自動化”です。本記事では、バックオフィスから営業まで、再現しやすい10の適用パターンと導入手順、リスク対策を示し、無理なく中小企業DXを進める道筋を解説します。

Contents

第1章:バックオフィス業務の定型作業をAIエージェントに任せる

バックオフィスはAIエージェントの最初の適用領域です。経理・総務・人事といった定型業務は、ルールが明確で効果測定も容易なため、業務自動化の成果が分かりやすく現れます。

経理業務の効率化:請求・経費・入金管理

請求業務では、AIエージェントがメールやクラウドストレージから請求書PDFを収集し、OCRで読み取り、会計科目を推論して起票案を作成します。さらに、入金データと突合して未収リストを自動更新し、経営者に資金繰りの現状をリアルタイムで報告します。

経費精算では、領収書の必須項目・重複・ガイドライン違反を自動チェックし、問題がある場合は差戻し文面を下書きします。これにより、経理担当者の確認作業が大幅に短縮され、従業員も事前にルールを理解してから申請できるようになります。

総務・人事業務のサポート

契約管理では、期限アラート・自動要約・条文差分の抽出を行い、更新時期や重要な変更点を見逃しません。人事では、入社手続きチェックリストや社内FAQ対応をAIエージェントが担当し、新入社員の不安を軽減しながら、人事担当者の負荷を軽くします。

- データの入口(メール/フォルダ/API)を一本化

- ルールの優先順位と例外処理を明文化

- 監査ログと権限設計を先に決める

こうした基盤が整うことで、中小企業DXの堅い土台が築かれ、他の業務領域への展開もスムーズに進められます。

第2章:営業活動を前工程から後工程まで強化するAIエージェント

営業業務は、AIエージェントが最も大きな効果を発揮できる領域の一つです。顧客情報収集から商談後のフォローまで、営業担当者が本来の価値創造に集中できる環境を整えることができます。

商談前の準備を自動化

AIエージェントは、商談前の企業・担当者の公開情報を自動収集し、要点ブリーフィングを作成します。業界動向、競合情報、過去の取引履歴などを統合し、営業担当者が顧客の課題を深く理解できる資料を事前に準備します。

見積や提案書の作成では、テンプレートと過去受注データを参照し、業種別の課題仮説と導入効果を下書きします。これにより、営業担当者は顧客の個別事情に合わせたカスタマイズに集中でき、提案の質とスピードが向上します。

商談後のフォローアップ

商談後は、議事メモから要点を抽出してCRMへ自動登録し、次回アクションと追客メール文面を生成します。顧客の関心度や次のステップを可視化することで、営業パイプラインの管理が効率化され、機会損失を防げます。

- 理想顧客像(ICP)と評価軸を明確に定義

- 入力負荷を増やさず既存データから学習

- KPI(初回接点数、提案リードタイム、受注率)で業務自動化の効果を数値化

AIエージェントがルーティンワークを担うことで、営業担当者は顧客理解と提案の質に集中できる体制が整い、中小企業DXの実効性が大幅に向上します。

第3章:マーケティング・広報の少人数運用を拡張する仕組み

少人数でも継続発信できる仕組みづくりにAIエージェントは有効です。特に、中小企業ではマーケティング担当者が限られていることが多く、AIエージェントの活用により、大企業と同等の情報発信力を実現できます。

SNS運用の半自動化

SNS運用では、週次テーマ決め→投稿案→画像案→予約投稿までを半自動化し、反応の良かった表現を翌週案へ反映します。AIエージェントが過去の投稿データを分析し、最適な投稿時間やハッシュタグを提案することで、エンゲージメント率を向上させます。

オウンドメディアでは、検索意図の分類と構成案作成、見出しと導入文の下書きを行い、専門部分だけ人が肉付けする分担が現実的です。これにより、SEO対策とコンテンツの質を両立しながら、継続的な発信が可能になります。

メールマガジンとデータ分析

メールマガジンは、セグメントごとに件名のABテストを回し、到達率・開封率・クリック率をダッシュボードで可視化します。顧客の行動パターンを分析し、最適な配信タイミングとコンテンツを提案することで、マーケティング効果を最大化します。

- 事実確認とブランドトーンの統一

- 画像・引用の著作権管理

- AI生成コンテンツの適切な表示

マーケティングの仕事をAIエージェントが下支えし、業務自動化で手離れを良くするほど、継続的な中小企業DXが進み、ブランド認知と顧客獲得の好循環が生まれます。

第4章:顧客対応・カスタマーサポートの24時間化

問い合わせの一次対応は、営業時間外でも即時に答えられるAIエージェントが適任です。顧客の利便性を向上させながら、スタッフの負荷を軽減する、まさに業務自動化の理想形と言えます。

一次対応と自動振り分け

AIエージェントは、過去の問い合わせ・マニュアル・FAQから根拠付きで回答案を作成し、難易度や顧客属性で担当者に自動振り分けを行います。単純な問い合わせは即座に解決し、複雑な案件は適切な担当者に引き継ぐことで、顧客満足度と業務効率を両立します。

進行中のケースでは、必要資料や操作手順をステップで案内し、顧客が自力解決できる割合を引き上げます。これにより、カスタマーサポートの負荷を軽減しながら、顧客の自立性を高めることができます。

品質管理と継続改善

導入時は、個人情報の取り扱い、誤回答時の補償・訂正フロー、学習データの更新頻度を明確にします。CS品質は「初回応答時間」「一次解決率」「再問い合わせ率」で測定し、応対ログを継続学習させることで、AIエージェントの精度を向上させます。

- 初回応答時間:即座の対応で顧客満足度向上

- 一次解決率:AIエージェントによる問題解決の割合

- 再問い合わせ率:解決の質と顧客理解度の指標

CSの業務自動化でスタッフの負荷を下げつつ、AIエージェントによる体験の均質化が中小企業DXの顧客接点を底上げし、競合との差別化要因となります。

第5章:経営の意思決定を支える参謀型AIエージェント

経営層には、毎朝の自動レポートと異常検知が効きます。AIエージェントが経営指標を集計し、意思決定に必要な情報をタイムリーに提供することで、経営の質とスピードを向上させます。

経営ダッシュボードと異常検知

AIエージェントは、売上・粗利・在庫回転・回収遅延を集計し、しきい値を超えた指標に注記を付けて配信します。資金繰りでは、入出金カレンダーと未収見込みからキャッシュフローを簡易予測し、経営判断に必要な情報を可視化します。

採用や在庫など意思決定の選択肢については、メリット・デメリットを比較して提示します。これにより、経営者が感情や直感ではなく、データに基づいた判断を行えるようになります。

外部情報の自動収集と分析

外部情報は、競合・法改正・補助金・為替・広告市場動向の要約を週次で収集します。前提条件と出典を併記し、恣意的な結論誘導を避けることで、信頼性の高い情報提供を実現します。

- データの一次ソースを固定し、信頼性を確保

- 権限と監査ログを厳密に保つ

- フェイルバック(人手運用)手順を必ず用意

業務自動化と併走する参謀型AIエージェントが、意思決定の速さと質を同時に高め、中小企業DXの推進力となります。経営者が「右腕」として頼れる存在になることで、組織全体のデジタル化が加速します。

第6章:AIエージェント導入の進め方とリスク管理

AIエージェントの導入は、小さな業務から始める「スモールスタート」が成功の鍵です。一気に全社展開するのではなく、効果を実感できる範囲から始めて、徐々に拡大していくアプローチが重要です。

PoCから始める段階的導入

最小単位のPoCから始めます。1業務・1成果指標(例:請求処理時間を30%短縮)に絞り、3〜4週間で仕上げ、人による最終確認を残して効果を測定します。うまくいけば、API連携やワークフローに拡張し、他の業務領域への展開を検討します。

運用では、プロンプト・テンプレート・辞書・例外ルールをリポジトリで版管理し、変更履歴を残します。これにより、AIエージェントの品質を維持しながら、継続的な改善を実現できます。

セキュリティとリスク対策

セキュリティは、データ分類と持ち出し禁止範囲、ベンダーのデータ保持・学習ポリシー、ログの保存期間を契約で明記します。BCP観点では、障害時のフェイルバック(人手運用)手順を必ず用意し、AIエージェントに依存しすぎない体制を構築します。

- 目的明確化:何を解決したいのかを具体的に

- 業務選定:効果測定しやすい業務から開始

- 検証プロセス:小さく始めて効果を実感

費用は、席数課金+利用量課金+初期設定費を見込み、ROIは「削減時間×人件費+機会損失の回避」で評価します。これが持続的な業務自動化と中小企業DXの守り方です。

まとめ:小さく始め、勝ちパターンを横展開する

AIエージェントは魔法ではありませんが、適切に設計すると現場の”ちょっと面倒”を着実に削ります。バックオフィスの請求・経費・契約、人手が足りないマーケティング・広報、負荷が読みにくい顧客対応、そして経営の可視化。小さく始めて効果を測り、テンプレート化して横展開することで、業務自動化が組織に根づき、中小企業DXは”掛け声”から”習慣”へと変わります。

「人手不足」や「コスト削減」の文脈だけでなく、「成長戦略」の一部としてAIエージェントを考えることが重要です。バックオフィスから営業まで広がる可能性を活用し、競合との差別化要因として活用することで、持続的な成長を実現できます。

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い

株式会社ソフィエイトでは、現状診断→PoC設計→実装・運用までを一気通貫で支援します。まずは「どの業務が最短で成果に直結するか」を一緒に選ぶところから始めましょう。お問い合わせいただければ、御社に最適なAIエージェント導入プランをご提案します。

AIエージェントと業務自動化を活用した中小企業DXで、御社の業務効率化と競争力向上を実現しましょう。次のアクションとして、まずは現状の業務課題をお聞かせください。