Contents

AIで変革するカスタマーサポート:問い合わせ分析で業務改善

近年、顧客対応の現場では深刻な人手不足と品質維持の課題が浮き彫りになっています。コールセンター業務は離職率が高く、人材の確保が難しいうえ、オペレーター一人ひとりの負担が増大しがちです。その結果、担当者のスキル差による対応品質のばらつきも大きな問題となっています。

一方で現代の顧客は24時間365日、即時の回答を求める傾向が強まっており、営業時間外の問い合わせ対応ができないことで機会損失や満足度低下に直結しかねません。こうした状況下で脚光を浴びているのがAIの活用です。

特に2022年以降に急速に普及した生成AI(Generative AI)は、チャットボットによる柔軟な自動応答と24時間対応を両立し、顧客対応業務の効率化と顧客満足度向上を同時に実現できると期待されています。実際、多くの企業がカスタマーサポートへのAI導入を進めており、人手不足の解決策としても注目されています。

なぜ今「AI×カスタマーサポート」が注目されているのか?

- 人手不足による対応品質のばらつき

- 24時間365日の即時対応ニーズ

- 生成AI技術の急速な進歩

- 業務効率化と顧客満足度向上の両立

問い合わせ内容から”改善点”を見つけるAIの仕組み

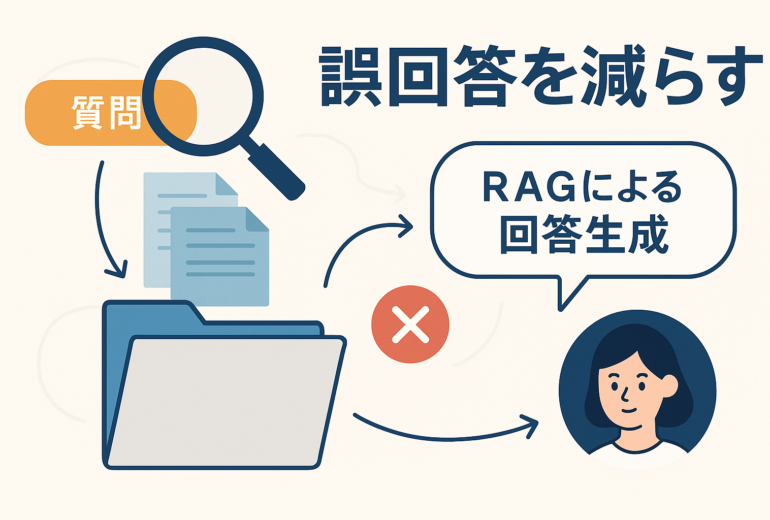

AIは問い合わせ対応だけでなく、寄せられた質問のデータ分析にも威力を発揮します。いわゆる「顧客の声(Voice of Customer, VOC)」分析にAIを活用することで、膨大な問い合わせ内容から製品やサービスの改善点を発見できるのです。

具体的には、AIの自然言語処理技術で問い合わせの文章や通話記録を解析し、共通する課題やトレンドを自動抽出できます。例えば「○○という操作が分かりにくい」といったクレームが頻発していれば、マニュアル整備やUI改善といった対策が浮かび上がるでしょう。

またAIは顧客の感情分析も可能で、問い合わせ時の文面や音声から顧客の不満度や感情の変化を測定できます。これにより、「どの対応で顧客が安心したか」「どの局面で苛立ちを感じたか」といったポイントが可視化され、対応品質の向上に役立てることができます。

さらに生成AI搭載のシステムでは、問い合わせ内容や頻度、対応後の顧客反応をすべて記録・分析し、自社サービスへの要望や改善すべき傾向を正確に把握可能です。つまりAIによる問い合わせテキストマイニングによって、従来は見落としがちな「お客様の生の声」から事業改善のヒントを得られるようになってきているのです。

AIによる問い合わせ分析で得られる改善ポイント

- 頻出する質問パターンの自動検出

- 顧客の感情変化の可視化

- 対応品質の定量評価

- 製品・サービス改善の優先順位付け

- FAQでカバーできていない課題の特定

実際の変革事例:問い合わせが減り、顧客満足も向上した企業の例

実例として、アウトドア用品ブランド「MILLET(ミレー)」ではAIチャットボットを自社ECサイトの問い合わせ窓口に導入し、大きな成果を上げました。商品情報や利用ガイドを機械学習させたAIが顧客対応することで、スタッフが個別対応していた定型的な質問の約3割を削減することに成功しています。

対応しきれない難しい質問はすぐ人間のオペレーターに引き継ぎ、チャット上で疑問や不安を解消するAIと人間のハイブリッド対応により顧客満足度を高めることにもつながりました。実際、ミレーではAIチャットの回答に対して8割以上のお客様が満足したとされ、迅速なセルフサービス提供が評価されています。

また別の例では、従業員10名程度の小規模Webサービス企業が生成AIボットを使って月間1000件の問い合わせのうち約800件を自動応答化(自動化率80%)することに成功しています。これにより平均初回応答時間は、従来の「24時間以内」からAI対応の場合は即時対応、人手対応でも平均3時間程度まで短縮されました。

ポイントは、AI導入によって単に問い合わせ対応の効率が上がっただけでなく、顧客からの評価や満足度も大幅に向上したことです。24時間いつでもすぐ回答が得られる体制を整えた結果、「回答の早さ」「問題解決までのスムーズさ」で高い評価を獲得し、サポート満足度が従来65%から導入後88%に跳ね上がったケースも報告されています。

導入はどう進めればいい?中小企業でも始められるステップ

「とはいえ自社でAI導入なんて難しそうだ」と感じる中小企業の方も多いでしょう。しかし前述の通り、小規模な企業でも低コストで成果を上げた例があります。実践に移す第一歩は、現在の問い合わせ状況の見える化です。

まず過去の問い合わせを分類し、よくある質問と回答をデータベース化することから始めます。頻出する質問トップ20や、回答作成に時間のかかっている問い合わせは何かを洗い出すのです。次に、自社の規模や予算、ITスキルに合った適切なAIサービスを選定します。

最近ではプログラミング知識がなくても使えるクラウド型のチャットボットやAI回答支援ツールが数多く提供されており、費用面も以前よりハードルが下がっています。実際、先述の小規模企業A社では初期導入費用約15万円・月額3万円ほどでサービスを開始でき、従来型チャットボットの1/10の初期コストで済んだといいます。

AIツールを選んだら、社内のFAQや製品マニュアル、対応ルールなどを整理してAIに学習させましょう。専門知識や社内用語も反映させておけば、より正確な回答が期待できます。

その後は段階的な導入がおすすめです。いきなり全てを自動化するのではなく、まずは簡単な問い合わせからAI応答を試行し、徐々に対応範囲を広げていきます。例えば営業時間外のチャット問い合わせだけAI対応にする、ある製品カテゴリのみAIに答えさせてみる、といった限定運用で効果検証すると良いでしょう。

並行して、人間のオペレーターとの役割分担(AIが提案した回答を人が確認するフローや、一定以上に複雑な内容は自動で有人対応に切り替える設定など)も整備します。最後に忘れてならないのが継続的な改善です。AIが誤答したり対応できなかった質問を分析し、定期的にAIの知識ベースをアップデートしていきます。

中小企業向けAI導入のステップ

- 問い合わせデータの蓄積と分類

- 自社に合ったAIツールの選定

- FAQ・マニュアルの整理とAI学習

- 段階的な導入と効果検証

- 継続的な改善と精度向上

人手より先に”仕組み”を整える時代へ:カスタマーサポートの未来像

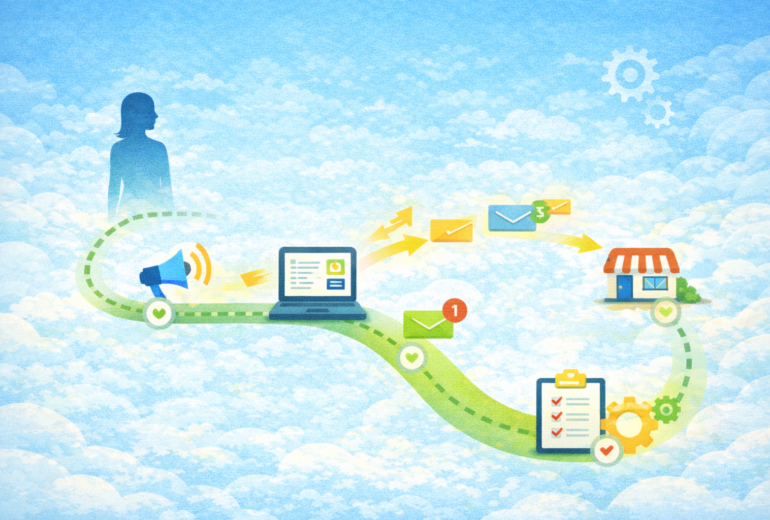

これからのカスタマーサポートは「人海戦術」から「テクノロジーを駆使した仕組み戦略」へとシフトしていくと考えられます。AIが進化することで、まず顧客からの定型的な問い合わせは自動化され、人間のスタッフはより高度な問題解決や共感が求められる対応に専念できるようになります。

さらに一歩進んだ未来像として、AIが顧客の行動データや過去の問い合わせ履歴をもとに潜在的な課題を先読みし、顧客から連絡が来る前に能動的に働きかける「プロアクティブサポート」も実現しつつあります。例えば、製品の不具合をAIが事前に検知してユーザーに通知したり、よくある疑問点を購入直後に案内することで、問い合わせそのものを減らすことも可能になるでしょう。

そうなればカスタマーサポートは単に受け身で問い合わせに答える部署ではなく、顧客体験をデザインし向上させる戦略部門へと変貌します。無論、すべてをAIが肩代わりするわけではなく、人間ならではの判断や温かみも依然重要です。特にクレーム対応や感情のこもった相談には、人間のきめ細かな対応が不可欠でしょう。

ただ、AIが適切にルーティン業務やデータ分析を担うことで、人間はよりクリエイティブで付加価値の高い顧客対応に力を注げます。人間とAIの協調こそが顧客サービスを新たな次元に引き上げる鍵となるのです。

これからは人員を増やす前に仕組みを見直し、自社に合ったAI活用によるサービス体制を構築することが、中小企業にとっても競争力強化のポイントになるでしょう。顧客対応で蓄積された知見をAIと共有し、サービス改善に活かすサイクルを回せる企業が、未来の顧客から選ばれる存在になるに違いありません。

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い

コメント