Contents

なぜ今、申請〜承認の自動化が注目されるのか

中小企業の経営者やマネージャーの皆さんは、日々の業務で「申請・承認」の処理に多くの時間を取られていませんか?経費精算、出張申請、契約承認、発注稟議など、承認が必要な業務は企業の規模に関係なく存在し、人的確認に頼ることで「遅延・抜け漏れ・属人化」といった課題が発生しています。

従来の承認フローでは、メールや紙ベースでの処理が主流で、承認者が忙しいと申請が滞留しがちでした。また、承認履歴が追えない、属人的に処理される、データ活用できないといった問題も深刻です。しかし、AI技術の進歩により、これらの課題を解決する「マルチエージェントシステム」が注目されています。

マルチエージェントとは?

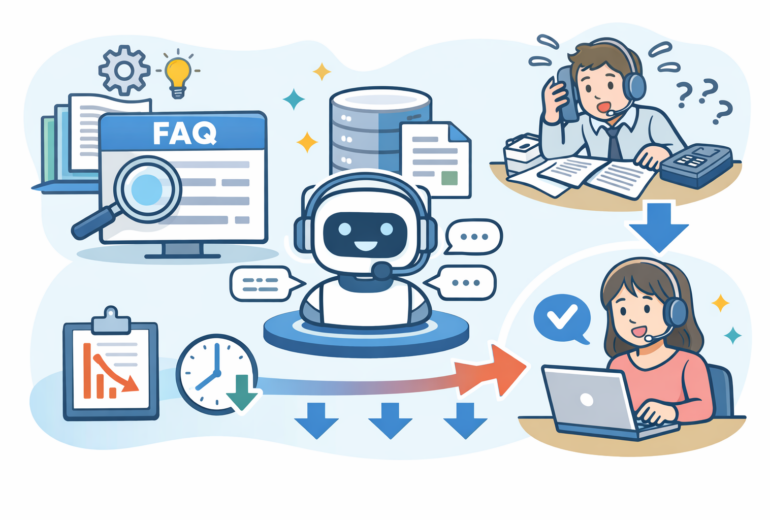

単一のAIではなく、複数のAIが役割を持ち連携してタスクを処理する仕組みです。例えば、人事担当・経理担当・上司など人の役割をAIが分担して模倣するイメージで、タスクを分けることで精度向上・処理スピード改善・柔軟性の高さを実現します。

特に重要なのは、「AIが全部決める」のではなく、ルールで自動可否を切り分け、迷うものだけを人に上げる設計にあることです。これにより、承認の平均所要時間の短縮、差戻し率の低減、監査対応の簡素化といった実益が生まれます。

現状の申請〜承認プロセスの課題と改善の方向性

多くの企業で滞る箇所は、申請の抜け(証憑不足)、承認者不在による停滞、規程の読み違い、履歴の不備に集約されます。改善の第一歩は現状可視化で、申請から完了までの経路・経過時間・差戻し理由を1〜2か月分計測し、上位3つの遅延要因に集中することが必要です。

紙・メール・スプレッドシートが混在していれば、まず入力様式を統一し必須項目を定義するだけで差戻しは大幅に減ります。さらに、承認経路の条件(金額・部門・取引先)を明文化し、例外時の代行者と期限超過時のエスカレーション先を固定すると、AI導入前でも流れは滑らかになります。

典型的な承認業務の課題例

- 経費精算:領収書の不備、承認者の不在、金額上限の確認漏れ

- 出張申請:日程の重複チェック不足、予算超過の見落とし

- 契約承認:取引先の与信状態確認、法務チェックの遅延

- 発注稟議:単価・数量の妥当性確認、承認権限の曖昧さ

AIはその次に「判定の自動化」を上乗せするための加速装置として機能します。まずは基本的なルール整理から始めて、段階的にAIの力を活用していくアプローチが効果的です。

マルチエージェントの仕組みとワークフロー設計の要点

マルチエージェントシステムでは、単一のAIに全部任せず、役割ごとに最適な「小さなAI」を組み合わせる考え方を採用します。例えば、受付エージェントが申請を正規化し、チェックエージェントが規程・契約・金額上限と突合、リスクエージェントが不正兆候をスコア化、判断補助エージェントが要点と根拠を要約、最後に通知エージェントが承認者へ配信します。

各エージェントはJSONの入出力仕様を持ち、例外時は人へ即時ハンドオフします。この設計の利点は、個別の精度改善や差し替えがしやすく、運用しながら強化できることです。苦手領域が見えれば、その役割だけを学習・改善すればよく、全体を止めずに品質を引き上げられます。

実装前に決めるべき境界線と役割分担

ワークフロー設計で最も重要なのは、「ルールで決める/AIで補助する/人が最終判断する」の境界線を明確にすることです。金額上限や必須添付、取引先の与信状態などはルールで自動判定し、グレー判定のみAIが根拠付きで推奨を提示、最終承認は人が行う構造が安全です。

役割は以下の5つに分け、それぞれの入出力スキーマを固定します:

- 申請受付・整形:フォーム入力の正規化と必須項目チェック

- 規程突合:社内ルール・契約条件との照合

- リスク検知:不正・異常パターンの検出とスコア化

- 判断要約:承認者向けの要点整理と根拠提示

- 承認・差戻し・再申請管理:ワークフローの状態管理と通知

人の介入ポイントは「不備検知」「高額・例外」「期限超過」「AI信頼度低」の4つを基本とし、全処理は監査ログに残します。入力・プロンプト・モデル名・バージョン・出力・承認者ID・タイムスタンプを一貫記録して、後から説明可能にしておくことが重要です。

実装アーキテクチャと導入ステップの実践的ガイド

現実的な構成は、フォーム(Web/チャット)→メッセージキュー→ワークフローエンジン→エージェント群→台帳DB→通知(メール/Teams/Slack)です。フォームで必須項目と添付をバリデーションし、キューで到着順を保証、ワークフローエンジンが分岐と再試行・期限管理を担います。

エージェントは同期/非同期で呼び分け、遅延の大きい外部AIはタイムアウトと再実行回数を設定します。判定結果は、人に見せる要約(3行+根拠リンク)と機械可読な判定コードを同時に生成し、台帳DBには状態遷移をイベントで保存します。

導入の4つのフェーズ

- Phase1:入口統一と必須項目バリデーション(1-2ヶ月)

- Phase2:規程突合の自動化(2-3ヶ月)

- Phase3:グレー案件のAI要約と人の最終承認(3-4ヶ月)

- Phase4:他業務への横展開(4-6ヶ月)

初期は対象業務を1つに絞り(例:経費精算)、影響度が高いがルール化しやすい部分から着手します。KPIは「平均承認時間」「差戻し率」「承認者あたり処理件数」「期限超過件数」「監査指摘件数」を月次で追い、ROIは「削減時間×人件費+機会損失低減−ツール費用」で算出します。

リリースは必ずShadow運用(人手と並走)期間を2〜4週設け、乖離と誤判定を潰してから本番切替を行います。教育は申請者・承認者・管理者向けに操作と判断基準を分けて短時間で反復実施し、段階的に習熟度を高めていきます。

成功事例と導入時の注意点

従業員150名の小売企業での導入事例では、経費精算を対象に入口をフォームに統一し必須項目を厳格化、規程突合の自動化で不備申請が半減しました。グレー案件のみAIが根拠付きの推奨を要約、人が最終承認する運用により、平均承認時間は3.2日から6時間へ短縮、期限超過は月18件から3件へ減少しました。

監査対応はログ検索で即時提出できるようになり、成功要因は入口統一→判定分解→人の介入点の明確化→影響度の高いKPIでの継続改善という順番を守ったことに尽きます。

導入時の落とし穴と対策

過度な自動化リスクとして、例外処理をすべてAI任せにするとトラブルに対応できない問題があります。社内ルールが曖昧だと自動化できないため、ルール整理が必須です。また、従業員の抵抗感(「AIに判断されるのは不安」)への対応も重要で、小さな成功事例を作ってから横展開するアプローチが効果的です。

セキュリティ・コンプライアンス面では、個人情報や契約関連は特に要注意です。権限は「申請・閲覧・承認・監査・設定」の最小特権で分離し、承認者のなりすましを防ぐためS/MIMEやSSOを活用します。個人情報や契約情報は保存前にマスキングし、外部AIに送る前処理で秘匿情報をトークナイズします。

失敗時のフォールバック設計

自動リトライ→代替経路(他モデル/ルール)→人ハンドオフの順で対応し、月次の運用点検では誤判定サンプルの再学習、プロンプト・ルールの調整、SLO違反の原因分析を定例化します。

マルチエージェントで業務の未来を変える

申請〜承認フローの自動化は「業務スピード・精度・透明性」を飛躍的に高め、マルチエージェントは「人の判断を補助するAI」として最適です。小さな一歩から始めることで導入リスクを下げられ、段階的な改善により組織全体の業務効率向上を実現できます。

重要なのは、最初から完璧を目指すのではなく、現状の課題を可視化し、小さな改善から始めて継続的に最適化していくことです。まずは1業務・1部門・1か月のPoCから始めて、効果を実感してから他業務への展開を検討しましょう。

株式会社ソフィエイトでは、現状可視化からルール設計・実装・運用まで一気通貫で支援可能です。最初の相談は、現行フローの簡易診断から始め、あなたの企業に最適な自動化の道筋を一緒に描いていきましょう。

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い