Contents

録音データ×ChatGPTで議事録を自動作成・要約する方法【初心者向け完全ガイド】

「会議が終わったら議事録作成でまた1時間…」

「手書きのメモを整理するのが大変…」

「重要な発言を聞き逃してしまった…」

こんな悩みを抱えているビジネスパーソンの方は多いのではないでしょうか?

実は、AI技術の進歩により、録音データから自動で議事録を作成できる時代が到来しています。ChatGPTと音声認識技術を組み合わせることで、会議の録音から高精度な議事録を数分で生成できるようになりました。

本記事では、AI初心者の方にも分かりやすく、録音データ×ChatGPTによる議事録自動化の方法を解説します。具体的なツール選びから実践的な使い方まで、すぐに試せる内容をお伝えします。

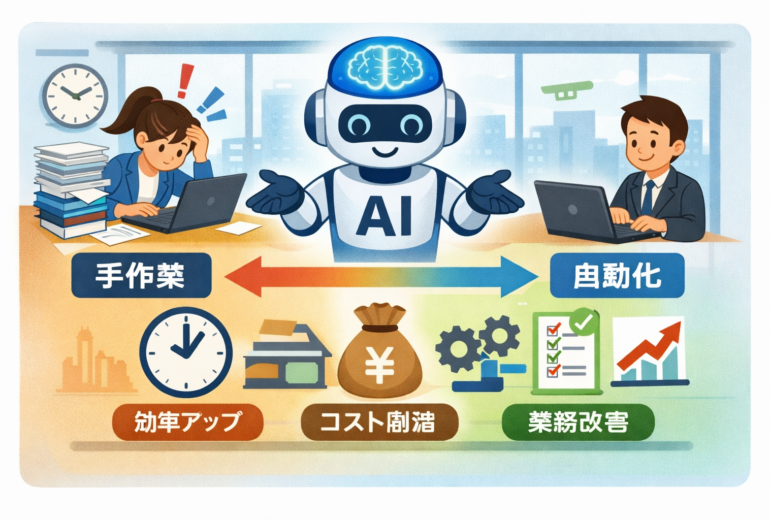

1. なぜ議事録の自動化が注目されているのか

1-1. 従来の議事録作成の課題

ビジネスの現場では、会議や打ち合わせのたびに議事録を手作業で作成する負担が課題となってきました。特に近年は会議の効率化が求められ、人手による議事録作成の時間と労力を削減しようとする動きが高まっています。

従来の手書き・手入力による議事録作成では、以下のような問題がありました:

時間と労力の負担

会議1時間分の内容をまとめるのに、それ以上の時間がかかる場合もあります。担当者の負担が大きく、他の業務時間を圧迫します。

聞き漏らし・抜け漏れのリスク

人間がメモを取る際、発言を聞き逃したり重要でないと判断して省略してしまうことがあります。後から「あの発言も記録しておけば…」と悔やむ経験をした方も多いでしょう。

内容の主観やミス

手動では記録者の主観が入ったり書き間違いが起こりえます。長時間の会議ほどミスが生じやすく、正確性に課題があります。

参加者の集中力

議事録を書きながらの参加は発言者自身の集中を削ぎ、会議に100%注力できなくなります。

1-2. AI議事録の登場

こうした背景から、AIによる議事録自動化が注目されています。AIの音声認識技術と自然言語処理を活用すれば、発言をリアルタイムにテキスト化し、自動で要点を整理してくれます。

これにより記録漏れを防ぎつつ作業工数を大幅に削減できるため、多くの企業が導入を進めているのです。

つまり、AI議事録は「早く・正確に・楽に」会議内容を記録できる未来型ツールとして期待されています。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

2. 録音→文字起こし→ChatGPT要約の基本フローと仕組み

2-1. 基本的なプロセス

録音データから議事録を自動生成する一連の流れは以下の通りです:

録音 → 文字起こし → ChatGPT要約 → 確認・編集 → 共有・保存

ステップ1: 音声の録音

会議の音声をまず録音します。スマホやICレコーダー、Web会議ツールの録画機能などで音声データ(例:M4AやWAV形式)を取得します。

音質が高いほど後工程の精度も上がるため、ノイズの少ない環境や高品質マイクの使用が推奨されます。

ステップ2: 文字起こし(音声認識)

録音した音声ファイルをAIの音声文字起こしツールにかけて、自動的にテキスト化します。

例えばOpenAIのWhisperは高精度な音声認識モデルで、多言語の音声を文字起こしできます。ChatGPT自体は音声ファイルを直接扱えないため、事前に文字起こしを行う必要があります。

音声をテキスト化する段階で話者(誰が話したか)の識別やタイムスタンプ付与が行われるツールもあります。

ステップ3: ChatGPTで要約

文字起こしされたテキストデータを、ChatGPTなどの大規模言語モデルに入力し、議事録用に要約・整理してもらいます。

ChatGPTに対して「重要ポイントを箇条書きでまとめてください」「議事録風に整理してください」と指示を出すと、その通りのアウトプットが得られます。

例えば、Whisperで起こした会議録をChatGPTに貼り付け「要約してください」とプロンプトを送れば、読みやすい議事録形式のテキストが出力されます。

ChatGPTは長文テキストから要点抽出や言い換えが得意なので、人手では大変な要約作業も瞬時にこなしてくれます。

ステップ4: 結果の確認・編集

生成された議事録テキストを人間が確認し、必要に応じて修正します。

AIの要約精度は高まっていますが、完全に正確とは言えないため、誤変換やニュアンス違いがないかチェックしましょう。文字起こし時点の誤り(専門用語の変換ミス等)もこの段階で補正します。

ツールによっては音声と文字起こしを同期再生して確認できる機能もあり、修正がしやすくなっています。

ステップ5: 共有・保存

完成した議事録を関係者に共有します。

AI議事録ツールでは生成物をクラウド上に保存し、メンバーとリアルタイム共有する機能が備わっているものもあります。ChatGPTで要約した場合も、テキストをコピーして社内の情報共有ツールやメールで配布できます。

会議終了後、数分で議事録共有まで完了できるのは大きな利点です。

2-2. 仕組みのポイント

要するに、「音声データをAIで文字起こしし、そのテキストをAIで要約する」という二段構えで、自動的に議事録を作成します。

最近はこのプロセスを一気通貫で自動化できるサービスも登場しており、録音から要約までワンクリックで実現することも可能になっています。

3. 実際に使えるツールやサービスと特徴・使い方

議事録自動化に役立つ音声認識ツールやサービスはいくつも存在します。ここでは代表的なものをいくつか紹介し、その特徴に触れます(※日本語会議を想定しています)。

3-1. Whisper(OpenAI)

特徴:

- 高精度なオープンソースの音声認識モデル

- 無料で利用可能かつ多言語対応

- 認識精度・汎用性が非常に優れている

使い方:

プログラミング不要で使えるコマンドラインツールも公開されており、開発者だけでなく一般ユーザも工夫すれば扱えます。

例えば音声ファイルをWhisperでテキスト化し、そのテキストをChatGPTに貼り付ければ要約や翻訳も自由自在です。

注意点:

GUIのツールではないため初心者にはややハードルが高い点ですが、Google Colab上で動かす方法などもネット上で公開されています。

とにかく費用を抑えて高精度な文字起こしをしたい場合に最適です。

3-2. Notta

特徴:

- 日本発のクラウド音声文字起こしサービス

- 日本語認識に強く、録音から文字起こし・要約までワンストップ対応

- ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなど主要なWeb会議と連携

機能:

- 会議の音声をリアルタイムで記録・文字起こし可能

- 文字起こし後にはハイライトやタグ付け、メモ追加など編集機能が充実

- 複数デバイスでデータを共有できる

料金:

基本プランは月額約1200円(個人向け)から利用でき、無料プランでも毎月120分まで試せます。

3-3. Otter.ai

特徴:

- アメリカ製の議事録作成AIで、英語圏で高い評価を得ているツール

- 英語の会話をリアルタイムで文字起こしし、AIが重要ポイントを抽出して自動要約まで行ってくれる

機能:

- 1時間の英語会議なら、AIが瞬時に「30秒で読める要約」を生成

- 音声から話者の自動識別も可能で、「誰が何を話したか」まで記録

注意点:

現時点では日本語音声の文字起こしに対応していません(※2023年時点)。そのため日本語の会議をそのままOtterにかけてもテキスト化はできず、英語以外で使うのは難しい状況です。

ただし英語会議の議事録用途にはトップクラスのツールであり、将来的に多言語対応が期待されています。

3-4. その他のツール

上記以外にも、日本語対応のものとしては:

- LINE CLOVA Note:高精度かつ無料枠あり、話者分離・要点抽出機能つき

- スマート書記:日本製の議事録自動化ツール

- NTTのAI議事録取れる君:大手通信会社が提供するAI議事録サービス

- エムスリー社のAmiVoice:医療系に特化した音声認識技術

- Speechy Lite:iOS用、録音と同時にリアルタイム文字起こしするシンプルアプリ

無料で試せるものも多いので、自分の用途(会議の頻度や業界用語の多さなど)に合ったものを選ぶとよいでしょう。

3-5. ツール選定のポイント

各ツールによって料金や機能に差はありますが、いずれも「音声をテキスト化する」点は共通です。

重要なのは、その文字起こし精度(専門用語への強さなど)や要約機能の有無、操作の簡便さ、そして自社のセキュリティ要件に適合するかです。

例えばクラウド型は手軽な反面、機密情報の扱いに注意が必要です。一方、オフラインで使えるスタンドアロン型のように社外にデータを出さない選択肢もあります。

ツール選定時には精度・使いやすさ・コスト・セキュリティを総合的に比較検討しましょう。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

4. ChatGPTに要約させるときの基本プロンプト例(初心者向け)

4-1. プロンプトとは

AIに指示を出す文章を「プロンプト」と呼びます。ChatGPTで議事録要約をさせる場合、難しい言い回しは不要です。

例えば文字起こししたテキストをそのまま貼り付け、「内容を要約し、会議の議事録として箇条書きで整理してください」と頼むだけでも十分に結果を得られます。

4-2. 基本的なプロンプト例

シンプルな指示:

以下の会議録テキストを要約し、議事録形式で箇条書きにしてください。各発言の重要ポイントと決定事項を含めて整理してください。

このように箇条書きや要約の指示を明示すると、読みやすいリスト形式でアウトプットされます。

4-3. より具体的なプロンプト例

テンプレート付き:

以下の会議録を議事録形式で要約してください。

【議事録形式】

●会議日時:

●出席者:

●議題:

●決定事項:

●アクションアイテム:

●次回予定:

上記の形式で整理してください。

4-4. 目的別プロンプト例

不参加者向け:

以下の会議録を、参加していない人でも内容を理解できるように要約してください。決定事項と担当者を抜け漏れなく記載してください。

決定事項重視:

以下の会議録から、決定事項とアクションアイテムを抽出してください。誰が何をいつまでにやるかを明確にしてください。

4-5. プロンプト作成のコツ

初心者の方は、まずは簡潔なプロンプトから試すのがおすすめです。

ポイントは「誰のための議事録か」「何を強調したいか」を伝えることです。

プロンプト次第で出力結果は大きく変わるので、最初は試行錯誤しながらChatGPTへの指示の仕方に慣れてみましょう。

うまく要約できなかった場合でも表現を変えて再度プロンプトを出すと、改善した結果が得られることもあります。

「簡潔に」「箇条書きで」「〜を含めて」など具体的なキーワードを盛り込むと効果的です。

5. 導入事例・活用シーンと得られるメリット

AIでの議事録自動作成には、さまざまな活用シーンとメリットがあります。以下に代表的な例を挙げます。

5-1. 会議後の時間短縮

最大のメリットは、議事録作成にかかる時間を大幅に短縮できることです。

AIが会議直後に高精度な議事録を自動生成してくれるため、担当者はその場で確認するだけで済みます。

ある導入企業では議事録作成時間が従来比80%以上削減されたとの報告もあります。これにより浮いた時間を他の業務に充て、生産性向上につなげることができます。

5-2. 情報共有のスピード向上

議事録が早く正確に完成することで、会議内容の社内共有がスピーディーになります。

会議終了直後に決定事項やToDoを全参加者・関係者に配信できるため、チーム全体の対応が早まり意思決定も迅速化します。

特に経営会議などでは、リアルタイムに近い形で情報共有できることは企業の機動力強化につながります。

5-3. 議論への集中

議事録係がノートPCとにらめっこ…という光景も減り、参加者全員が議論に集中できるようになります。

AIが自動記録してくれる安心感から「書き漏らしを気にして発言できない」といった心配も減ります。

実際、AI議事録導入により担当者が記録ではなく討議に専念できる環境が整ったという事例があります。これにより会議そのものの質も向上します。

5-4. 内容の網羅性・正確性

AI文字起こしは人間よりも聞き逃しが少なく、客観的かつ一貫した記録が可能です。

情報の抜け漏れや誤記入が減り、発言がそのままデータとして残るため後から検証もしやすくなります。

また重要キーワードや決定事項も自動抽出して整理してくれるので、本質を押さえた議事録になります。

手動では曖昧だった部分もテキストで残るため、メンバー間の認識齟齬を減らす効果も期待できます。

5-5. 多言語・リモート環境への対応

AI議事録ツールの中にはリアルタイム翻訳機能を持つものもあり、国際会議での多言語議事録作成にも役立ちます。

例えば日本語と英語が飛び交う会議でも、AIが即座に両言語に文字起こし・翻訳してくれれば、言語の壁を越えて内容共有が可能です。

実際に、AI議事録+翻訳機能でグローバル会議のコミュニケーションを円滑化した事例も報告されています。

リモート会議録画から自動で文字起こし・要約することで、地理的に離れたチーム間でも情報伝達がスムーズになります。

5-6. 蓄積データの活用

AIによるテキスト化で議事録データベースが構築できる点もメリットです。

過去の会議録を全文検索して必要な情報をすぐ引き出せるようになります。誰が何を言ったかの履歴が残ることで、後日の振り返りやナレッジ共有にも繋がります。

さらに蓄積した議事録データから、社内の課題傾向分析や意思決定プロセスの改善にも役立てるでしょう。

5-7. 具体的な導入事例

中小企業での導入例:

AIツールで会議直後に議事録が自動生成されるようになり「担当者が議事録作成から解放され、議論そのものに集中できた」という声があります。

大企業での導入例:

複数部署でリアルタイムに議事録を共有しタスク抽出を効率化することで業務プロセス全体の改善につなげたケースがあります。

会議という社内コミュニケーションの要所をテクノロジーで支援することで、組織全体の生産性向上や競争力強化が期待できるのです。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

6. 費用・導入コストと導入までの流れ(SaaSと無料ツールの違い)

6-1. 導入コストの比較

導入コストはツールの種類や利用規模によって様々ですが、大きくSaaS型の有料サービスを使う場合と、無料ツールを組み合わせて使う場合に分けられます。

SaaS型有料サービス

代表例:

- Notta:個人プラン月額約1200円~(文字起こし月30時間程度)

- Otter.ai:月10ドル前後で一定時間まで利用可能

- スマート書記:企業向けプランあり

メリット:

- ブラウザやアプリからすぐ使え、録音~議事録作成までワンクリックで完結する手軽さ

- 話者識別やクラウド共有、高度な要約機能など無料ツールにない機能も充実

デメリット:

- 利用時間が長かったりユーザ数が多いと月額費用も高額になる

- 社外クラウドに音声データを預ける形になるため、機密情報の扱いには注意が必要

無料ツール組み合わせ

代表例:

- Googleドキュメントの音声入力

- Microsoft Wordの音声書き起こし機能

- LINE CLOVA Note(月300時間まで無料)

- ChatGPT無料版

メリット:

- 実質コスト0円で始められる

- 社外にデータを出さない選択肢もある

デメリット:

- 各工程を手動で繋ぐ手間がかかる

- 無料ツールの機能・精度に限界がある

- ChatGPT無料版では大量のテキスト入力ができない制約もある

6-2. 導入までの流れ

SaaS型の場合

- サービス選定:予算に余裕があり手軽さ重視ならSaaS型を試してみましょう

- 無料トライアル:多くのサービスは無料トライアル期間や無料プランを用意しているので、まず試用して使い勝手と精度を確認

- 導入・設定:クラウドサービスを導入すれば、会議をスケジュール登録しておくだけで自動的に録音・文字起こし・要約までやってくれる仕組み

無料ツールの場合

- 録音環境の準備:スマホやPCで音声録音できるようにします。会議室なら録音機材をセットし、オンライン会議なら録画機能をオンにしておきます。ノイズを減らしクリアに録る工夫をしましょう。

- 文字起こしの実行:無料の音声認識ツールを使って録音データをテキスト化します。Googleドキュメント音声入力を使う場合、再生した音声をマイクで拾わせれば自動で文章化されます。あるいは録音ファイルを準備し、OpenAIのWhisperをGoogle Colab上で実行してテキストを得る方法もあります。このとき専門用語や固有名詞は誤認識されやすいので、ツールによってはカスタム辞書登録機能を活用すると良いでしょう。

- ChatGPTで要約:得られたテキストをコピーして、ChatGPTのチャット画面に貼り付けます。そして先述のプロンプト例のように「議事録を作成してください」と指示します。無料版ChatGPT (GPT-3.5)でも十分要約は可能ですが、一度に入力できる文字数(トークン数)の上限に注意してください。日本語テキストの場合、GPT-3.5では約1万文字程度までが一度に処理できる目安です。長時間の会議だとテキストがそれ以上になることも多いので、その場合はテキストを複数回に分割して要約するか、要約の要約を繰り返して段階的に絞り込む方法があります。

- 結果の調整と保存:出力された要約を確認し、必要に応じて修正します。無料版ChatGPTの要約結果が今ひとつの場合、プロンプトを変えて再度試すことで改善することもあります。最終的な議事録が完成したら、社内の共有ドライブに保存したり、関係者にメール送付して周知します。

6-3. 導入時の注意点

セキュリティポリシーの確認:

導入前には社内規定やセキュリティポリシーの確認も忘れずに。特にクラウドAIを使う場合、会議内容という機密情報を外部サービスに預けることになるので、情報管理部門の許可が必要なケースもあります。

利用規約を読み、懸念があればオンプレミス型の導入を検討するなど、安全面も考慮した上で始めることが重要です。

トレードオフの検討:

無料ツール活用は多少手間はかかりますが、コストゼロで導入可能なのが魅力です。一方、SaaS型は費用はかかるものの手間を最小化できる利点があります。

導入の際は「時間を取るか、お金を取るか」のトレードオフを考え、自社に最適な形を選ぶと良いでしょう。

7. よくあるつまずきポイントと対処法

AIによる議事録作成は便利ですが、初めて使う際にはいくつかつまずきやすいポイントもあります。以下によくある問題とその対処法をまとめます。

7-1. 音声がうまく認識されない

問題:

録音した音声に雑音が多かったり、話者がかぶって話すと文字起こし精度が落ちることがあります。

対処法:

- できるだけ静かな環境で録音する

- 発言ははっきりと話す

- 可能ならマイクを複数設置するなど工夫する

- ツールごとに雑音耐性にも差があるため、何種類か試して自分の環境で一番精度の高いものを選ぶ

- 無料トライアルを活用し、自社の会議音声でテストしてみる

7-2. 誤変換や要約ミスがある

問題:

AIの文字起こしや要約結果に完全に頼り切るのは禁物です。専門用語や固有名詞が間違って変換されることは珍しくありませんし、要約AIが重要なポイントを見落とす可能性もゼロではありません。

対処法:

- 必ず人間の目で最終チェックを行う

- 文字起こし直後にテキストと原音声を付き合わせて確認すると、誤りを発見しやすい

- ChatGPTの要約が不十分な場合はプロンプトを具体的にする(例:「決定事項を含めて」「〇〇については詳しく」など)

- 要約の粒度を変えて再度実行するなどフィードバックを与えると改善できる

- それでも難しい場合は、一旦AIの出力を人手で修正し、その修正版を再度AIに要約させるといった手順も有効

7-3. 入力できるテキスト量の限界

問題:

ChatGPT(特に無料版)には一度に投入できるテキスト量に上限があります。長時間の会議では文字起こし結果が数万字に及ぶこともあり、そのままではChatGPTに入りきりません。

対処法:

- テキストをセクションごとに分割して複数回に分けて要約する方法がある

- 一度目の要約で各セクションの要点を抽出し、最後にそれらを統合して再要約するといった二段構えにすると、情報量が多くても漏れなくまとめられる

- 有料版のChatGPT PlusやGPT-4 APIを使うと入力上限が拡大するため、一度に処理できる量が増える(ただしそれでも無制限ではない点に注意)

- いずれにせよ、長文はチャンクに分けるというのがコツ

7-4. 機密情報・セキュリティの不安

問題:

会議内容には機密情報が含まれることも多く、これを外部AIに入力してしまって大丈夫か不安…という声もあります。実際、ChatGPTはユーザから入力された情報を学習データとして活用し得る仕組みであり、OpenAIも「機密情報は入力しないでください」と明言しています。

対処法:

- 重要機密事項は要約対象から除外する

- 社内サーバー上で動くAI議事録システムを採用する

- OpenAIのChatGPTでも有料プランではデータを学習に使用しない設定が可能になるなど改善が進んでいる

- 社内規程と照らし、安全が担保できる方法で導入する

7-5. 日本語の要約品質

問題:

ChatGPTは日本語の要約にもかなり高い能力を持っていますが、稀に不自然な日本語表現や文法ミスが混じることがあります。また話し言葉をそのまま書き言葉に直す際、ニュアンスが変わってしまうケースもあります。

対処法:

- 最終的な人間のレビューで調整すれば問題ない

- 気になる場合はプロンプトで文体を指定するのが効果的(例:「口語を丁寧な文語体に直してください」など)

- そうすることでより洗練された日本語の議事録に仕上げることができる

7-6. 対処法のまとめ

以上のようなポイントに注意すれば、録音データ×ChatGPTによる自動議事録作成は初心者でも十分に活用できます。

最初は試行錯誤かもしれませんが、手順に慣れ適切にチューニングしていけば、議事録作成の手間から解放され、会議内容の活用度を最大化できるようになるでしょう。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

まとめ

録音→文字起こし→AI要約という流れを押さえ、適切なツールとプロンプトを使えば、議事録作成は驚くほど効率化できます。

時間短縮や情報共有の迅速化といったメリットも享受でき、今や多くの企業がこの仕組みを導入し始めています。

ぜひ本記事の内容を参考に、皆さんの職場でも議事録自動化を試してみてください。慣れてしまえば、「会議が終わったら議事録もほぼ完成している」という快適さを実感できるはずです。

業務効率アップと生産性向上に、AIを味方につけてみましょう。では、未来型の議事録作成をぜひ始めてみてください!

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い

コメント