Contents

月5,000円以下で始める社内向け生成AIチャット導入ガイド

2023年は「生成AI元年」とも呼ばれ、ChatGPTに代表される生成AIの急速な進化により、ビジネスでのAIチャット活用が一気に現実味を帯びてきました。アメリカでは、トップ企業500社のうち8割以上がすでにChatGPTの導入を進めているとのデータもあります。日本国内でも、AI技術の進化に伴って社内でのChatGPT活用事例が増加しており、業務効率化への期待が高まっています。

特に中小企業では、社内のナレッジやデータを安心してAIに活用したいという声が強く、自社専用の「社内ChatGPT」を求める動きが広がっています。実際、生成AIチャットを社内展開したことで「月間12,500時間の工数削減と生産性2倍」を実現し、年間5,000万円もの外部委託費用を削減した企業も登場しました。

このような成功事例が報じられる中、「自社でも社内向けのAIチャットを低コストで使ってみたい」という関心が中小企業でも急速に高まっているのです。本記事では、月5,000円以下という予算で始められる社内向け生成AIチャットの導入方法について、実践的な手順と活用事例を詳しく解説していきます。

なぜ今、社内向け生成AIチャットが注目されているのか?

生成AIチャットが社内業務で注目される背景には、いくつかの重要な要因があります。まず、**人手不足の深刻化**です。多くの企業で有能な人材の確保が困難になり、限られた人員で効率的に業務を回す必要性が高まっています。特に、社内問い合わせ対応やナレッジ共有といった定型的な業務は、AIに任せることで大幅な時間短縮が可能です。

次に、**業務の属人化問題**があります。ベテラン社員の退職や異動により、重要な業務ノウハウが失われるリスクは多くの企業が抱える課題です。生成AIチャットに社内のマニュアルやFAQを学習させることで、誰でも必要な情報にアクセスできる環境を構築できます。

生成AIチャットが解決する3つの課題

- 人手不足の解消:定型的な問い合わせ対応を自動化し、人的リソースを効率的に活用

- 業務属人化の防止:社内ナレッジをAIに蓄積し、誰でも必要な情報にアクセス可能

- 業務効率の向上:情報検索や資料作成の時間短縮により、本来の業務に集中

また、**技術的なハードルの低下**も重要な要因です。従来、AIシステムの導入には数百万円規模の投資が必要でしたが、現在はChatGPT APIやオープンソースの生成AIモデルを活用することで、月数千円から始められるようになりました。中小企業でも十分に手の届く範囲になったのです。

さらに、**リモートワークの普及**により、社内コミュニケーションの在り方が変化しています。対面での質問や相談が減り、チャットベースのコミュニケーションが主流になったことで、AIチャットボットの導入に対する心理的ハードルも下がっています。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

月5,000円以下でも十分使える!コストを抑えるための考え方

「AI=高コスト」のイメージは大企業向けの高度な開発案件の話であって、中小企業が既存ツールを賢く使えばごく少額で導入可能です。事実、ChatGPTやNotion AIといったノーコードAIツールを試すだけであれば月額2,000〜5,000円程度で十分とされています。

例えばChatGPTの有料版(ChatGPT Plus)は月約3,000円(20ドル)ほどでGPT-4の高機能なAIが利用できます。さらにOpenAIのAPIを使えば使った分だけの従量課金で、GPT-3.5モデルなら数千文字の応答でも数円程度と非常に低単価です。社内のやり取り程度であれば月5,000円の範囲内で十分まかなえるでしょう。

コスト削減のポイント

- API利用による従量課金:使った分だけ支払うため、無駄なコストを削減

- 既存ツールの活用:SlackやTeamsなど、既に導入済みのツールと連携

- 段階的な導入:まずは少人数で試し、効果を確認してから拡大

- オープンソースの活用:無料の生成AIモデルを自社サーバーで運用

一から自社専用のAIを開発するとなれば数百万円規模の投資になりますが、既存サービスを組み合わせれば**「月数千円から」のスモールスタート**が可能なのです。ポイントは、まずは少ない予算で無理なく試し、効果を見極めてから段階的に投資を拡大することです。

また、**クラウドサービスの活用**もコスト削減の重要な要素です。自社サーバーを構築する必要がなく、必要な分だけのリソースを利用できるため、インフラ費用も最小限に抑えられます。AWSやGoogle Cloud Platformなどのクラウドサービスを活用すれば、初期投資を大幅に削減できます。

導入に必要なのはこの3つだけ:簡単構成とツール紹介

社内向けAIチャット導入と聞くと大掛かりに感じるかもしれませんが、実は必要な要素は大きく3つだけです。

1つ目は、従業員がやり取りするためのチャットツールです。これは普段使い慣れたSlackやTeamsなどがそのまま使えますし、専用のチャットアプリを用意しても構いません。LINE BusinessやDiscordなど、無料で利用できるツールも多数あります。

2つ目は、質問に回答してくれる生成AIエンジンです。代表的なのはOpenAI社のGPTモデルで、ChatGPTのAPIやマイクロソフトのAzure OpenAIなどを利用できます。日本語特化のオープンソースモデルや国内サービスも選択肢があります。

3つ目は、チャットツールとAIを繋ぐ連携手段です。プログラミングの知識がなくても、Slack向けには「SlackGPT」のような公式連携機能や、無料アプリの「Party on Slack」を使えばSlack上で直接ChatGPTに質問できる環境を簡単に構築できます。

おすすめの連携ツール

- Party on Slack:OpenAIのAPIキーを設定するだけで利用可能、データは社内の知識ベースとして保持

- Dify:ノーコードでAIアプリケーションを構築できるプラットフォーム

- Flowise:ドラッグ&ドロップでAIワークフローを作成できるツール

- チャットプラス:月額1,500円から使える低価格な生成AI対応サービス

実際「Party on Slack」はOpenAIのAPIキーを設定するだけで利用可能で、入力データが学習に使われない安全な設計になっているため、安心して社内情報の問い合わせにも活用できます。このように、「チャットの場」「AIの頭脳」「繋ぐ仕組み」の3つさえ揃えば、社内向けAIチャットの基本構成は完成します。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

どんな使い方ができる?実際の業務への活用イメージ

社内向け生成AIチャットがあれば、日々の業務で「ちょっとAIに聞いてみる」という場面が格段に増えます。例えば総務・人事であれば、社内規程や手続きに関する問い合わせにチャットボットが即答してくれるため、いちいちマニュアルを探さなくても済みます。

情報システム部門では、パスワードリセット方法やPCトラブル対応など繰り返し質問される内容をAIが24時間自動回答でき、ある企業では担当者の工数を月80〜100時間も削減できた例があります。

またSlackのようなツールと連携した場合、チームのチャット上で議論の要点をAIが自動要約したり、決まった議題に対して「この企画のメリット・デメリットは?」とAIに問いかけてブレストの相手になってもらうことも可能です。

部署別の活用例

- 営業部門:提案書の下書き作成、競合情報の要約、顧客対応のシミュレーション

- マーケティング部門:キャッチコピーの提案、SNS投稿の下書き、市場分析レポートの要約

- 開発部門:コードの説明、技術文書の作成、バグの原因分析支援

- 経理部門:経費精算ルールの確認、会計処理の説明、税務関連の質問対応

さらにはメール文や企画書のドラフト作成をAIが支援してくれるので、ゼロから文章を考える時間が減り本来の業務に集中できます。このように社内チャットにAIが常駐することで、社内問い合わせ対応の効率化から資料作成の時間短縮まで、幅広い業務領域で「もう一人アシスタントがいる」ような心強い効果を発揮してくれるでしょう。

特に効果的なのは、**社内マニュアルやFAQの自動回答機能**です。新入社員や異動者からの基本的な質問にAIが即座に回答することで、先輩社員の負担を大幅に軽減できます。また、**会議の議事録作成支援**も大きな効果があります。会議の要点をAIが自動で要約し、アクションアイテムを抽出してくれるため、フォローアップ作業が効率化されます。

初期構築の手順:非エンジニアでもできる始め方ガイド

専門知識がなくても、以下の手順でシンプルに社内向けAIチャットを構築できます。

ステップ1:チャットツールの選定

まずは社内で使うチャットツールを決めます。既にSlackやTeamsを使っているならそれを活用しましょう。新規導入する場合は、無料で利用できるLINE BusinessやDiscordもおすすめです。

ステップ2:AIエンジンの準備

最も手軽なのはOpenAIのAPIに登録してAPIキーを取得する方法で、数分で申請可能です。API経由のデータは学習に使われない設定になっており安心です。自前でサーバーを立てる場合は、オープンソースのGPTモデルをダウンロードする選択肢もあります。

ステップ3:連携の設定

用意したチャットツールにAIを連携します。Slackの場合、「Appディレクトリ」からParty on Slack等のアプリを追加し、指示に従ってOpenAIのAPIキーを入力するだけでセットアップ完了です。プログラミング不要で、即座に社内チャットにAIアシスタントが登場します。

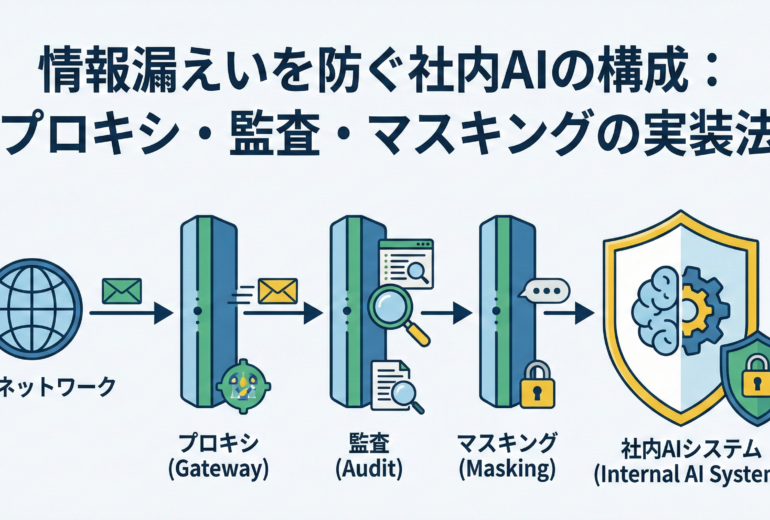

セキュリティのポイント

- APIキーの管理:APIキーは安全に保管し、必要最小限の権限で設定

- アクセス制御:社内限定の利用に制限し、外部からのアクセスを遮断

- データ保護:機密情報が外部に漏洩しないよう、適切な設定を行う

- 利用ログの監視:異常な利用パターンを検知し、セキュリティリスクを最小化

ステップ4:テスト運用

最初はテスト運用として、少人数のチームや限定的な目的(例えば社内FAQへの回答ボット)で使ってみましょう。

ステップ5:調整と改善

AIの応答品質を確認し、必要に応じて社内用のプロンプト(事前設定)を調整したり、社内の基本ドキュメントをAIが参照できるように追記します。

これらの手順を踏めば、非エンジニアであっても1日〜数日程度で試験的な社内AIチャット環境を立ち上げることが可能です。あとは実際に使いながらフィードバックを集め、本格運用に向けて改善していけばOKです。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

運用で気をつけたい3つのポイントと改善のコツ

社内向けAIチャットを継続利用する際には、セキュリティ・回答精度・運用改善の3点に注意しましょう。

1つ目(セキュリティ)は、機密情報の取り扱いです。特に外部の生成AIサービスを使う場合、入力データが外部に漏洩しないか気を配る必要があります。ChatGPTの無料版やPlus版はそのままでは入力内容が学習に利用される設定なので、社内利用時には「データを学習に使わせない」オプションを徹底するか、可能であればAPI経由やエンタープライズ契約で利用するのが安全策です。

2つ目(回答精度)のポイントは、AIの回答を鵜呑みにしすぎないことです。生成AIは時に事実と異なる内容(ハルシネーション)や不適切な回答を返すリスクがあります。そのため、重要な判断は人間が最終確認し、AIにはあくまで下書きや提案をさせる位置づけに留めましょう。また誤答や改善点があれば都度フィードバックして学習内容や設定を見直すことも大切です。

運用改善のコツ

- 定期的なレビュー:月1回程度、利用状況と効果を確認

- ユーザーフィードバック:社員からの意見を積極的に収集

- 継続的な学習:新しい機能や改善点を定期的に導入

- 社内教育:AIリテラシー向上のための研修を実施

3つ目(運用改善)として、導入後も定期的に使い方やルールをアップデートしていく姿勢が必要です。社内向けガイドラインを整備し、社員へのAIリテラシー教育も継続しましょう。同時に、新しいモデルや他社の活用事例にもアンテナを張り、より効果的な運用方法があれば柔軟に取り入れていきます。

特に重要なのは、**プロンプトエンジニアリング**の技術を身につけることです。AIに適切な指示を与えることで、より正確で有用な回答を得ることができます。例えば、「社内の経費精算ルールについて教えて」という質問よりも、「当社の経費精算で、交通費の上限金額と申請方法を教えて」という具体的な質問の方が、より正確な回答を得られます。

実際に導入した企業の仮想事例:月4,000円でここまでできた!

最後に、中小企業での導入イメージを具体的に描いてみましょう。仮に従業員20名規模の製造業A社では、無料版SlackにAIアシスタントを導入するため、OpenAIのAPI利用料に月約1,000円、管理者が個人用にChatGPT Plus契約(約3,000円/月)して合計月4,000円程度のコストで運用を開始しました。

AIには自社の製品マニュアルや就業規則の一部をプロンプトで教示し、社内からの問い合わせに答えられるよう最低限の調整を実施。まずは総務・人事領域で使い始めたところ、些細な社内問い合わせ対応に追われていた担当者の負担が大幅に軽減しました。

例えば有給休暇の申請方法を社員がAIに尋ねれば即座に回答が得られるため、人事担当者が逐一対応する必要がなくなります。また営業チームでは、AIを相手に提案書のブラッシュアップやアイデア出しを行った結果、資料作成に要する時間がおよそ半分に短縮できました。

A社の導入効果

- 問い合わせ対応時間:従来の1/3に短縮

- 資料作成時間:約50%の削減

- 社員満足度:「情報が探しやすくなった」という声が多数

- 新入社員教育:基本的な質問への対応が自動化され、教育負担が軽減

実際、生成AI活用で**「社員1人あたり毎日2時間の業務効率化」**を達成した事例も報告されており、A社でも月の生産性向上効果は数十時間にのぼると試算されています。わずか数千円の投資で得られるこれらの効果に、経営陣も「十分元が取れる」と手応えを感じ、現在は他部門への展開も検討中です。

さらに、**顧客対応の改善**も見られました。営業部門がAIを活用して顧客からの質問に迅速に回答できるようになり、顧客満足度の向上にも貢献しています。また、**社内コミュニケーションの活性化**も副次的な効果として現れ、AIを介した情報共有が増えたことで、部門間の連携が改善されました。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

まとめ:まずは小さく始めて、少しずつ育てていこう

社内向け生成AIチャットは「高価な最先端ツール」ではなく、月数千円からでも導入可能な身近なソリューションです。大切なのは、自社の課題にフィットする形で無理のないスモールスタートを切ることです。

最初は小規模な導入でも、実際に使ってみることで得られる効果や社員の反応を確認し、そこで得た知見をもとに徐々に範囲を広げていけばOKです。幸いなことに昨今は手軽に試せるサービスが豊富に揃っており、「まずやってみる」ハードルはかつてなく低くなっています。

自社にとって本当に有効かどうかは、小さな実践を積み重ねる中で見えてくるものです。ぜひ怖がらずに小さく始めて、効果を実感しながら育てていく——それが社内向けAIチャット導入成功の近道です。

技術の進歩も日々続いています。さっそくできる範囲から社内にAIチャットを取り入れてみてはいかがでしょうか。小さな成功体験を積み重ねていけば、最新の生成AIの恩恵を無理なく取り入れ、長期的には大きな成果につながっていけるでしょう。

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い

コメント