Contents

失敗学から学ぶ「業務自動化」:やりすぎると現場がなぜ壊れるのか

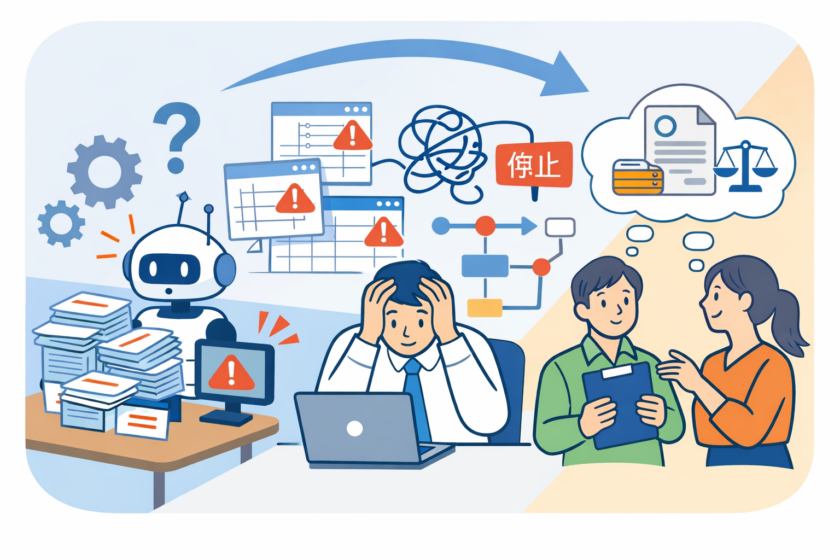

業務自動化のツールやサービスは成熟し、ワークフロー自動化やRPA、AIによるプロセス自動化を「とにかく広げよう」というムードが強くなっています。ところが現場の声に耳を傾けると、「業務自動化したのに手作業が増えた」「例外処理のたびに運用が止まる」「人の介在ポイントが曖昧で、誰が判断すべきか分からない」といった悩みが少なくありません。自動化がうまくいっている企業とそうでない企業の違いは、「どれだけ自動化しているか」ではなく、「例外処理と人の介在をどこまで意識して設計しているか」にあります。

本記事では、AI・DX推進に取り組む皆さまに向けて、「業務自動化のやりすぎ」がどのように現場を混乱させるのか、その失敗パターンと構造を整理しながら、例外処理と人の介在(ヒューマンインザループ)を前提にした業務自動化の考え方を、できるだけ実務寄りに解説します。直接的なツールやサービスの宣伝ではなく、「こういう視点で設計すれば、自動化が現場の負債になりにくい」という判断軸を持ち帰っていただくことを目的としています。

この記事のゴール

・業務自動化の「やりすぎ」で起きる失敗の構造を理解する

・例外処理と人の介在を前提に、自動化レベルを設計する視点を持つ

・自社プロジェクトを見直すチェックポイントを持ち帰る

1. なぜ「業務自動化のやりすぎ」が起きるのか──背景にある3つの圧力

まず、なぜ多くの企業で業務自動化が「やればやるほど良い」ものとして扱われてしまうのでしょうか。背景には大きく三つの圧力があります。一つ目は、経営からのコスト削減・生産性向上プレッシャーです。DXの旗印のもと、「人件費削減」や「処理件数の増加」がKPIとして掲げられると、現場や情報システム部門は、プロセス自動化やワークフロー自動化の件数で成果を示そうとしがちです。二つ目は、ツール側の進化です。RPAやノーコード基盤、iPaaSなどの登場により、少し勉強すれば誰でも業務自動化フローを組めるようになりました。その結果、「まずはやってみよう」という小さな成功体験が積み重なり、例外処理や人の介在を考える前に「もっと広げよう」とアクセルを踏みがちになります。

三つ目は、「標準フローを自動化すればOK」という思い込みです。要件定義の場では、どうしても“ハッピーケース”を中心に業務フローを書きがちで、「このパターンは例外なので後で考えましょう」と棚上げされやすくなります。しかし実際の業務では、顧客事情やシステム連携、法令対応などによる例外対応が多く、その部分こそ人の介在が価値を発揮する領域です。ここを軽視したまま業務自動化を推し進めると、あとから例外処理の嵐に追われることになります。本来、「何を自動化するか」だけでなく「どこをあえて自動化しないか」「どこに人の介在を残すか」をセットで考えることが、DX推進側に求められる視点です。

ポイント:

「どれだけ自動化したか」ではなく「どこまで例外処理と人の介在を設計に織り込めているか」が、自動化プロジェクトの品質を決めます。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

2. 失敗が連鎖する構造──例外処理と人の介在を設計しないと何が起きるか

次に、業務自動化がうまくいかないとき、現場では何が起こっているのかを、少し細かく見ていきます。典型的なパターンはこうです。まず、業務自動化したプロセスに想定外のデータや条件が流れ込みます。ここで適切な例外処理が設計されていないと、自動化フローは途中で停止し、「エラーが出ているが誰が対応すべきか分からない」という状態になります。本来であれば、「この条件で例外処理に回し、担当Aに通知し、人の介在による判断を行う」といったヒューマンインザループの流れが用意されているべきですが、それがないために場当たり的な対応が始まります。

何度か緊急対応を繰り返すうちに、「この業務自動化フローの例外対応は○○さんに聞けば分かる」という暗黙のルールができ、例外処理が個人のノウハウとして蓄積されていきます。これが属人化です。属人化が進むと、業務自動化の本来の狙いとは逆に、特定の担当者への依存度が高まり、「その人がいないと例外処理ができない」「人の介在が必要になる場面で、誰も判断できない」というリスクを抱えることになります。

さらに厄介なのは、現場が「この業務自動化は信用できない」と感じ始めるタイミングです。例外処理の不備や人の介在ポイントの設計不足からトラブルが続くと、現場は自らワークフロー自動化の裏側にスプレッドシートやメールでのシャドー運用を作り、「システム上はこう流れているが、実際の業務はこっちで管理している」という二重運用が発生します。こうなると、データの真正性も揺らぎ、業務自動化の前提となる“正しいデータ”がどこにあるのか分からなくなります。DX推進にとって重要なのは、「例外処理と人の介在を軽視した業務自動化は、連鎖的に失敗を生む構造を持っている」という前提を共有し、設計段階から意識的に対処することです。

ある企業では、請求書発行業務を業務自動化し、条件に応じて自動で請求書を作成・送付する仕組みを導入しました。しかし、「海外顧客」「長期契約」「個別値引き」などの例外案件に対する例外処理が十分に設計されておらず、人の介在ポイントも曖昧でした。その結果、例外案件のたびに自動化フローが止まり、担当者が個別にExcelで再計算する状態に。最終的には、現場が独自のチェックシートを作成して二重入力するようになり、業務自動化前よりも負荷が増えるという逆転現象が起きました。

3. 自社の“危険サイン”を見抜く──業務自動化プロジェクトのセルフチェック

ここまで読んで、「うちも似た状況かもしれない」と感じた方もいるかもしれません。そこで、自社の業務自動化プロジェクトが「混乱フェーズ」に入りつつないかを見極めるための観点をいくつか整理します。まず定量的な指標として見るべきは、例外処理に関するデータです。たとえば「月あたりの例外件数」「例外処理にかかる平均時間」「例外処理に人の介在が発生した回数」「例外をきっかけにしたフロー停止や手戻り件数」などです。これらが増加傾向にある場合、業務自動化の設計が現場実態に追いついていない可能性が高いと言えます。

定性的なサインも重要です。「結局、自動化された画面よりもExcelの一覧をみんな見ている」「業務自動化を停止したいが、止めてよいのか誰も判断できない」「エラーが出たらまず○○さんを探す」といった会話が頻繁に出てくるようなら、例外処理と人の介在設計の見直しが必要です。また、ログやアラートは出ているが誰も継続的に監視しておらず、「気づいたら大量のエラーが溜まっていた」という状況も危険です。本来、業務自動化のログは例外処理の改善材料であり、人の介在ポイントをチューニングするための“センサー”であるべきですが、単なる「通知の雨」に変わっているケースも少なくありません。

実務的には、DX推進チームや情報システム部門が中心となって、主要な業務自動化フローごとに「例外カタログ」を作ることをおすすめします。どのような例外がどれくらい発生しているか、その際に人の介在はどのように行われているか、ルールは明文化されているかを整理し、「そもそもこの業務自動化は継続する価値があるのか」「自動化レベルを一段階落とすべきではないか」といった判断につなげるとよいでしょう。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

4. どこまで業務自動化すべきか──自動化レベルとガードレールの設計

次に、「どこまで業務自動化すべきか」を決めるための考え方を整理します。おすすめは、プロセスごとに自動化レベルを段階的に定義することです。例えば、レベル1は「人の作業を支援するだけの業務自動化」(入力補完やチェックリスト生成など)、レベル2は「システムが処理し、人の介在で最終承認するワークフロー自動化」、レベル3は「一定条件下では完全自動だが、例外処理時に人の介在を前提とした業務自動化」、レベル4は「完全自動で人の介在を原則発生させない業務自動化」といった具合です。

それぞれのレベルごとに、必要な例外処理と人の介在設計をあらかじめ決めておきます。たとえばレベル2の業務自動化では、「金額やリスクに応じた承認者の分岐」「判断に迷った際にエスカレーションする経路」「承認・否認の根拠を残すためのコメント欄」など、人の介在を前提としたUI/UX設計がポイントになります。一方、レベル3のワークフロー自動化では、「この閾値を超えたら例外処理として人に回す」「このパターンのエラーは自動リトライを3回まで行う」「復旧に失敗した場合は人の介在でロールバックする」といった詳細なエラーハンドリングポリシーが重要です。

そして、どの業務をどの自動化レベルまで引き上げるかは、例外の頻度や影響度、誤処理が発生した際のリスク、監査・法令上の制約などを踏まえて判断する必要があります。例えば金銭や法的責任が絡む領域は、あえてレベル2〜3に留め、人の介在を必ず挟む設計にする方が安全です。逆に、一定の誤差やミスが許容されるバックオフィスの補助業務は、レベル4の完全自動化に近づける方が全体最適につながるケースもあります。重要なのは、「なんとなく全部自動化」ではなく、「この業務自動化フローはなぜこのレベルにしているのか」「なぜここに例外処理と人の介在を残しているのか」を説明できる状態をつくることです。

・対象プロセスの一覧

・想定される例外パターンと頻度

・誤処理時の影響度(売上・コスト・顧客体験・法令順守)

・必要な人の介在ポイントと役割

・最適な自動化レベル(1〜4)とその理由

5. 実装と運用で失敗しないために──例外前提の設計と「育てる」運用

最後に、実際に業務自動化を進める際の実務ステップを整理します。大きなポイントは、「完璧な自動化を一気に作らない」ことと、「例外処理と人の介在を前提にした運用サイクルを組む」ことです。要件定義フェーズでは、現場ヒアリングや過去データの分析を通じて、できる限り例外パターンを洗い出します。その際、「どの例外はシステム側で自動処理できるか」「どの例外は人の介在による判断が必要か」「どの例外はフロー自体を止めるべきか」といった観点で分類し、業務自動化フローの中に「例外処理レーン」と「ヒューマンインザループのレーン」を明示的に組み込みます。

実装フェーズでは、ワークフロー自動化ツールやRPA、連携基盤などを用いて、通常フローと例外フロー、人の介在ポイントをUIとして表現します。例えば、エラー発生時には担当者に通知を送り、画面上で「再実行」「手動修正」「キャンセル」などの選択肢を提供し、その結果をログとして残す設計にします。ここで重要なのは、現場が「システムを止める権利」と「人の介在で例外処理を完了させる手段」を持てるようにすることです。業務自動化フローがブラックボックス化すると、例外処理は情報システム部門に丸投げされ、現場のストレスが高まります。

運用開始後は、「自動化したら終わり」ではなく、「例外処理と人の介在のデータを元に、自動化をチューニングしていく」ことが重要です。定期的に例外ログを分析し、「頻出している例外はそもそも業務ルールが複雑すぎるのか」「マスタのメンテナンスで解消できないか」「人の介在フローを変えた方がよいのか」を議論します。また、夜間・休日対応の方針も明確にします。すべてのエラーに即時対応しようとすると、担当者が疲弊し、業務自動化そのものへの抵抗感が増します。影響度に応じて「即時対応」「翌営業日対応」「定例レビューでの対応」にレベル分けし、人の介在の負荷をコントロールすることも実務上のポイントです。

まとめると、良い業務自動化とは「例外処理と人の介在を前提に設計され、運用の中で育て続けられる仕組み」です。一度作ったら終わりではなく、現場とともに変化させていくことで、初めて本当の価値が立ち上がります。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

6. まとめ:業務自動化を「現場が強くなる仕組み」に変えるために

本記事では、業務自動化のやりすぎで発生するアンチパターンと、その背景、失敗の構造、そして回避するための設計・運用のポイントを整理しました。重要なのは、「自動化できるところはすべて自動化する」という考え方から、「例外処理と人の介在をどう織り込むか」という設計思考へと発想を転換することです。業務自動化はあくまでも手段であり、現場の判断力や組織としての学習能力を弱めてしまうようなら、それは自動化の失敗と言えます。

DX推進責任者や情報システム部門の立場としては、業務自動化のROIだけでなく、「例外処理と人の介在の設計がどれだけ意識されているか」「自動化レベルが業務のリスクプロファイルに合っているか」を、プロジェクトレビューの観点に加えることをおすすめします。また、現場のマネージャー層には、「自動化する/しない」の二択ではなく、「どこまで自動化し、どこに人の介在を残すか」をチームで話し合う場を設けていただくとよいでしょう。

自社だけで考えるのが難しい場合は、第三者の視点を交えて、自動化対象の選定や例外処理・人の介在設計の妥当性を一度棚卸ししてみるのも一つです。ツール選定そのものよりも、「業務自動化を現場と一緒にデザインしていく」というスタンスを持ったパートナーと対話することで、「自動化のやりすぎで混乱する組織」から「人と自動化が補い合う組織」へと、一歩ずつ近づいていけるはずです。

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い

自動化ツールやAIを導入するだけでなく、例外処理と人の介在を含めた業務プロセス全体の設計を見直したい企業に向けて、ソフィエイトでは、現場ヒアリングとプロセス設計を重視した伴走支援を行っています。まずは自社の業務自動化プロジェクトを振り返る材料として、本記事の視点を活用していただければ幸いです。

コメント