多くの企業で「AI検索を入れたのに期待ほど当たらない」という声が上がっています。特に中小企業では、高額な投資をしたのに思ったような効果が得られず、経営判断を誤ったのではないかと不安になることもあるでしょう。

しかし、検索精度が上がらない原因の多くは、アルゴリズムそのものの技術的な難しさではありません。実は、良し悪しを測る”物差し”がないことが根本的な問題なのです。

この記事では、非エンジニアでも実務で使える形で、検索精度改善のための評価データセットの作り方と運用のコツを解説します。経営的な意思決定にも耐える手順に落とし込み、少人数でも回せる現実的な改善サイクルを提示していきます。

Contents

検索精度の低さがビジネスに与える影響

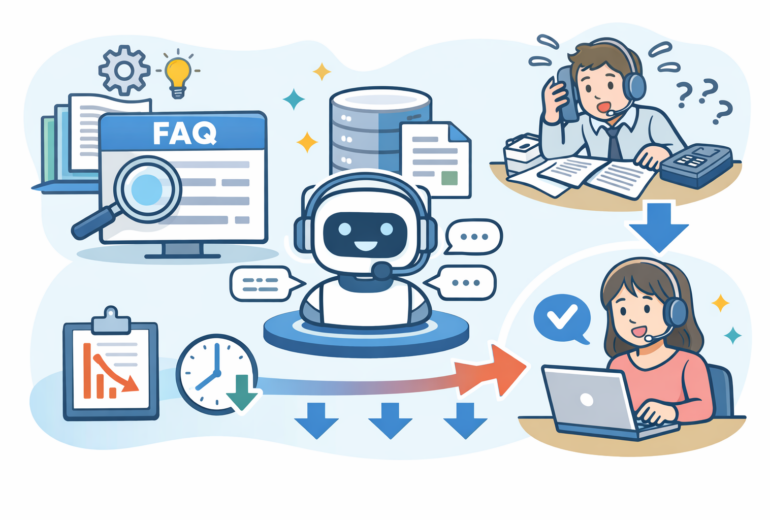

検索機能は、ECサイトでは”見えない売場”、社内システムでは”社内の交通網”として機能します。精度が低いと、以下のような具体的な損失が発生します。

検索精度が低いことで生じる具体的な損失

- ECサイトの場合:顧客が目的の商品に辿り着けず離脱が増加、売上機会の損失

- BtoBサイトの場合:問合せや見積依頼に至る前に機会損失が生じ、営業効率の低下

- 社内システムの場合:マニュアルや顧客履歴の探索に時間がかかり、一次回答の質が下がって再工数を発生

結果として、広告費の無駄、カスタマーサポートの負荷増加、営業活動の遅延といったコストが波及します。逆に評価データセットを整えると、改善効果が再現可能になり、投資対効果の説明責任が果たせるようになります。

つまり検索精度は、集客・コンバージョン・生産性の”共通レバー”として機能し、企業の競争力に直結する重要な要素なのです。

検索精度が上がらない典型的な原因

精度不振の典型は、実利用を反映しない評価軸にあります。技術的な問題よりも前に、以下のような運用面での課題が潜んでいることが多いのです。

よくある失敗パターン:

- 社内用語で評価して一般ユーザーの言い回しを落としている

- 過去の人気商品ばかりを正解にして新商品や長尾商品を外している

- 季節・地域差を無視した評価基準

- ゼロ件や誤字・言い換えを扱っていない

- 導入後に改善サイクルを設けず”入れっぱなし”にしてしまう

まずは評価基準の曖昧さと、網羅性・新鮮さ・運用頻度の不足を疑い、データセットで可視化できる状態にすることが重要です。技術的な改善は、この基盤が整ってからでも遅くありません。

評価データセットとは:現場の”模範解答集”

評価データセットは、検索システムを改善するための「正解例の集合」です。具体的には以下の要素から構成されます。

評価データセットの構成要素

- 検索語(クエリ):ユーザーが実際に入力する検索ワード

- 意図の説明:その検索で何を求めているかの説明

- 期待する正解候補:優先順位付きで上位に表示されるべき結果

- 除外すべき誤答:明らかにミスマッチな結果

- 補足メノ:判断基準や特記事項

これにより、エンジニアの重みや同義語辞書、ブースト条件の調整が”当てずっぽう”ではなくなります。重要なのは、技術部門が独自に作るのではなく、営業・CS・現場担当が合意できる”業務観点の正解”にすることです。

数は少なくても代表性が高ければ効果があります。最初は200〜500クエリ規模でも十分に改善の着火剤になります。

良い評価データセットを作るためのポイント

効果的な評価データセットを作成するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

利用者の視点を重視する

エンジニアではなく、実際の利用者が正解を決めることが重要です。営業担当者やカスタマーサポート、実際に商品を購入する顧客の視点で「何が正解か」を定義しましょう。

例えば、商品検索の場合、「型番が完全一致する商品」が正解なのか、「関連する新商品も含める」のか、業務要件によって判断が変わります。この判断基準を明確にすることが、精度向上の第一歩です。

幅広いケースを網羅する

よくある検索だけでなく、レアケースも意図的に含めることが重要です。季節性(例:決算、繁忙期)、長尾ワード、誤字・かな表記・略称も含めましょう。

ECサイトならカテゴリ・価格帯・在庫有無、BtoBなら業種・規模・導入段階などメタ情報で層別し、偏りを避けることがポイントです。

継続的に更新する

新しい商品・サービスが出たらデータセットも更新する必要があります。”作って終わり”は最大の失敗です。新商品・新手順に追随しないと、評価の現実離れが進み、効果が薄れていきます。

具体的な作成手順:実務での進め方

評価データセットの作成は、以下の手順で進めていきます。最初は小規模から始めて、段階的に拡充していくことが成功のコツです。

ステップ1:よく使われる検索ワードの抽出

まず、サイト内検索ログ、FAQ・問い合わせ履歴、商談メモ、アクセス解析の内部検索語を統合し、実際に使われる言い回しを抽出します。

検索意図を「商品特定」「比較検討」「トラブル解決」「手続き案内」などに大別し、各意図に代表クエリを割り当てましょう。重複を整理し、初版の”評価対象リスト”を確定します。

ステップ2:理想の検索結果を定義

正解は”人によって違う”を前提に、判断基準を文章で固定化します。例えば「商品特定の意図では型番一致を最優先」「比較意図ではカテゴリLPや比較表を上位推奨」「サポート意図では最新手順への誘導を最優先」といった優先順位を明記します。

各クエリに対し、上位3〜5件の”受け入れ可能解”を順位付きで指定し、誤誘導となるNG例も書き添えます。ラベル付けは営業/CSが一次、別担当が二次確認の二重化で恣意性を抑制しましょう。

ステップ3:テストデータを作成して評価

修正後は同じデータセットで再評価し、影響を定量確認します。重要クエリはA/Bで小規模に試し、勝った設定のみ本番化しましょう。

毎月の定例で「悪化トップ10」「ゼロ件トップ10」「誤字・言い換え新規10」を追加し、データセットを成長させます。データは”版管理”し、いつ・誰が・どの基準で変えたか履歴を残すと組織知になります。

指標と合格ライン:非エンジニアでも読める数字にする

専門指標に偏らず、意思決定に効く平易なものを使うことが重要です。以下の指標を活用しましょう。

主要な評価指標

- @3(上位3件に正解が含まれる割合):“ユーザーが視線移動せずに当たる”体験を示す

- 最初の正解までの平均順位:“何位までスクロールが必要か”を表す

- ゼロ件率:検索結果が0件になる割合

- 誤誘導率:明らかなミスマッチの割合

合格ラインは用途で変わりますが、社内ナレッジなら@3で80%以上、ECの型番検索は95%以上など、業務要件から逆算して設定しましょう。数値は”達成/未達”だけでなく、悪化クエリの一覧化までがセットです。

改善サイクル:テスト→修正→再評価を小さく速く回す

初版データセットで基準線を測り、エンジン設定(同義語、ブースト、重み)やコンテンツ側の整備(商品名の表記揺れ、カテゴリ設計、本文のキーワード不足)を同時に打ちます。

着手は「代表クエリ200件・2週間」で十分です。営業/CS/開発の三位一体で初版を作り、翌月からは月次20件追加の細い改善で持続させましょう。

改善サイクルのポイントは以下の通りです:

- 小さな改善を頻繁に実施し、効果を測定する

- 失敗した改善は素早く見直し、次の改善に活かす

- 定期的な見直しを業務として組み込む

- 関係者全員が改善に参加できる体制を作る

ありがちな失敗と注意点

評価データセットの作成・運用では、以下のような落とし穴がよく見られます。事前に把握して対策を講じましょう。

よくある失敗パターンと対策:

- 社内だけで判断してしまう:実際の顧客目線を無視したデータセット → 顧客の声を積極的に収集する

- 一度作って終わりにする:定期的な見直しをしないと効果が薄れる → 月次更新の業務化

- 専門用語ばかり:一般ユーザーが検索しないワードばかり集める → 実際の検索ログを重視する

- 担当者依存:特定の人しか更新できず、属人化してしまう → 複数人での二重ラベル実施

対策として、月次更新の業務化、二重ラベルでの恣意性抑制、評価用データの独立管理、ゼロ件と誤字の必須トラッキング、季節・地域の層別維持を徹底しましょう。最後に”撤退条件”も決め、効果が薄い打ち手は素早く捨てることも重要です。

導入事例:小さく始めて成果を証明する

実際の導入事例を見ると、評価データセットの効果がより明確になります。以下に2つの事例を紹介しましょう。

ECサイトの事例

あるECサイトでは、上位表示が旧型番に偏り新製品が売れない課題がありました。実クエリ200件のデータセットを作成し、型番一致と新製品優先の基準を明文化。同義語とカテゴリLPを整備した結果、@3が69%から92%に改善し、在庫あり商品のクリック率も向上しました。

この改善により、新製品の露出機会が増加し、売上全体で10%の向上を実現しています。

社内ナレッジベースの事例

社内ナレッジベースでは、問い合わせ上位の解決語を中心に評価を作成し、手順記事のタイトルをユーザー語に寄せました。その結果、一次解決率が向上し、社内問い合わせが30%削減されました。

社員が必要な情報を素早く見つけられるようになり、業務効率が大幅に改善されています。

まとめ:検索精度改善は「評価データセット」が鍵

検索精度改善のボトルネックは技術ではなく、データにあります。評価データセットを整備することで、以下のような効果が期待できます。

- 改善効果が再現可能になり、投資対効果の説明責任が果たせる

- 顧客満足度と業務効率化の両方を高める投資として機能する

- 中小企業でも小規模から始められ、長期的に大きな成果を生む

- 技術的な改善の方向性が明確になり、効率的な開発が可能になる

次のステップとして、自社の検索システムに「正解データ」を持ち込む取り組みを始めましょう。最初は200件程度のクエリから始めて、2週間程度で初版を作成することをお勧めします。

営業・CS・開発の三位一体で取り組むことで、より実用的で効果的な評価データセットを作成できます。そして、月次20件追加の細い改善で持続させていくことで、長期的な検索精度の向上を実現できるでしょう。

検索精度の改善は、一朝一夕にはできませんが、適切なアプローチで取り組めば、確実に成果を上げることができます。まずは小さく始めて、成果を証明することから始めてみてください。

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い

コメント