Contents

画像・音声・PDFを“そのまま業務に使う”時代と、Difyでのマルチモーダル内製の意義

ここ数年、社内チャットボットや検索系のAIツールを導入したものの、「PDFは結局目視で探している」「会議や営業の音声は人力で議事録化している」「現場写真のチェックは担当者の勘頼りのまま」という声をよく聞きます。テキストだけのAIでは、現場が本当に扱っている情報を取りこぼしてしまうからです。そこで注目されているのが、画像・音声・PDFといったマルチモーダルなデータを直接扱えるマルチモーダルな仕組みを、社内に最適化した社内向けAIツール 内製として構築するアプローチです。

このときカギになるのが、ゼロからフルスクラッチで作ろうとしないことです。モデル選定、マルチモーダル入出力、RAG、ログ、権限、ワークフロー、UI…すべてを自前で実装すると、開発・運用コストが膨れ上がります。そこで活用したいのがDifyです。Difyは、LLMアプリケーションの土台となるチャットUI、API、ワークフロー、ナレッジベース、ログ分析などを一通り揃えたプラットフォームで、マルチモーダルな社内向けAIツール 内製を「事業ベースで考え、そのまま形にする」ことを支えてくれます。

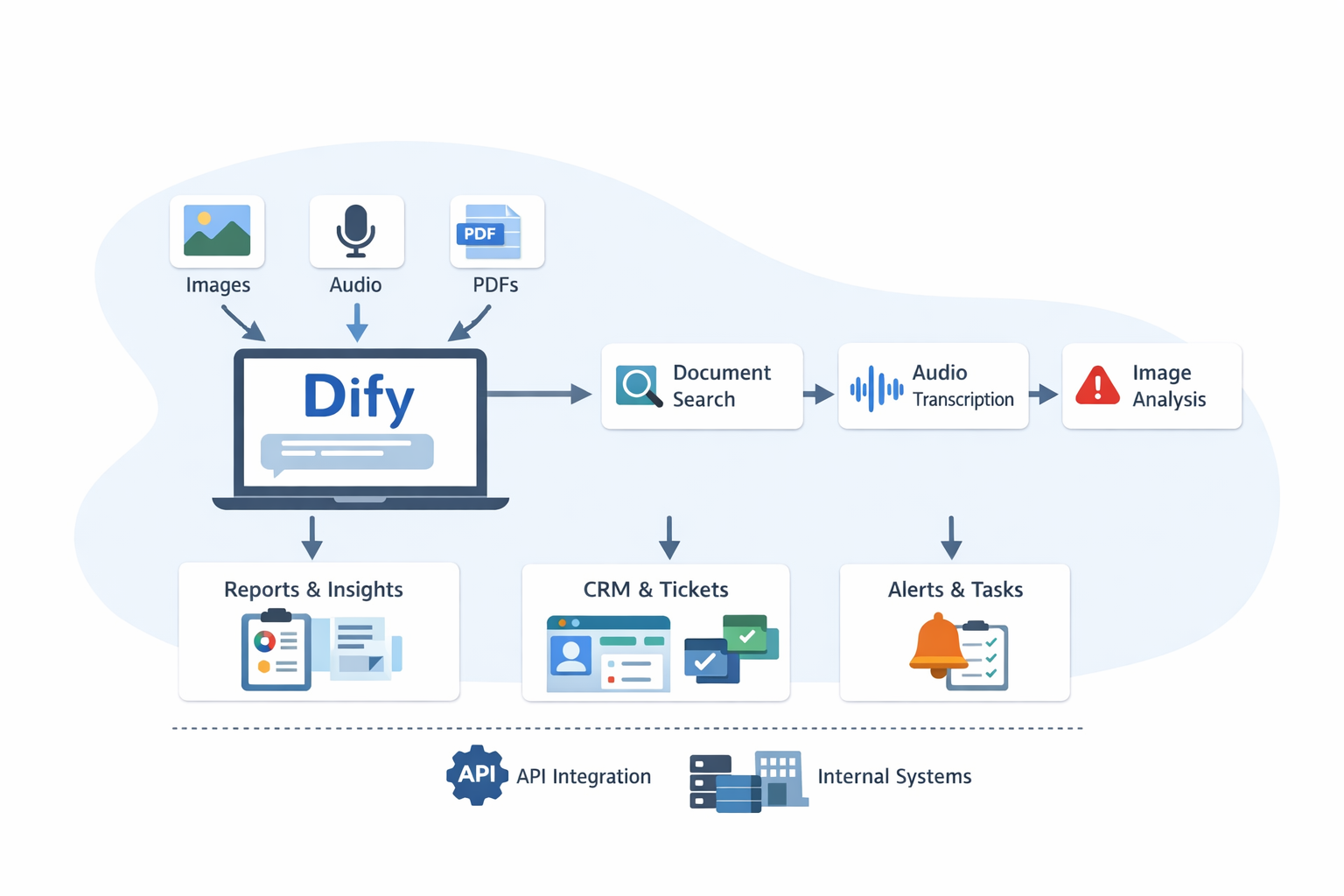

例えば、契約書PDFをアップロードしておけば、Difyのナレッジベース経由でRAG検索を行い、「この条文の変更リスクは?」「過去に似た契約はある?」といった質問に素早く答えられるようになります。営業やサポートの音声ファイルをマルチモーダル対応のワークフローに流し込めば、「誰がどの約束をしたのか」「次回までのToDoは何か」を自動抽出し、チケットやCRMに連携することもできます。現場写真をDifyのマルチモーダルモデルに渡せば、チェックリストに沿ったOK/NG判定や、異常箇所の説明コメントを自動生成できます。

こうしたマルチモーダルなユースケースを「使えるレベル」で展開するには、内製チームが業務やシステム事情を踏まえて設計し、Difyを軸に社内向けAIツール 内製の基盤を整えることが重要です。本記事では、Difyでマルチモーダルな社内向けAIツール 内製を進めるための考え方と設計・実装・運用のポイントを、できるだけ具体的に解説していきます。

Difyで実現する「配布できる」社内向けAIツール内製の全体像

Difyの大きな特徴は、単なるプロトタイピング環境ではなく、「配布して業務で使える」レベルのアプリを素早く構築できる点です。Difyは、チャットボット型UIやフォーム入力型UIをノーコードで作成できるだけでなく、REST APIとして公開し、社内ポータルや既存システムから呼び出すこともできます。これにより、内製チームはマルチモーダルな社内向けAIツール 内製を一度つくれば、現場の業務アプリや社内サイトに組み込んで横展開しやすくなります。

アーキテクチャ的には、Difyの中にアプリとワークフローという2つのレイヤーがあります。アプリはユーザーとの入り口(チャット画面やフォーム)であり、ワークフローはその裏側で動くマルチモーダル処理の流れです。ワークフローには、LLMノード、ツール呼び出しノード、条件分岐、HTTPリクエスト、コード実行などを自由に組み合わせることができ、画像・音声・PDFとテキストを混在させたマルチモーダルな処理を柔軟に構築できます。Difyはこうした構成を再利用可能なテンプレートとして保存できるため、「法務向けPDF QAアプリ」「営業向け通話要約アプリ」といった社内向けAIツール 内製を次々と複製・カスタマイズしていくことができます。

さらにDifyでは、ナレッジベース(RAG用のデータストア)も同一のUIから管理できます。PDFマニュアル、規程集、議事録テキスト、FAQなどをアップロードすると、自動で分割・ベクトル化が行われ、マルチモーダルなクエリに対しても関連箇所を検索してくれます。ここにマルチモーダルモデルを組み合わせることで、画像や音声から生成されたテキストをRAGに流し込み、「この写真はどのマニュアルのどの手順に関係しているか」「この会話はどの社内ルールに抵触しそうか」といった高度な検索も可能になります。

また、Difyの管理画面では、アプリ単位で利用ログやレイテンシ、トークン使用量、ユーザー評価などを確認できます。これにより、「どの部署でマルチモーダルな機能がよく使われているか」「どの問い合わせで社内向けAIツール 内製の回答が誤りやすいか」を可視化し、開発チームが継続的に改善できる体制を構築できます。Difyを軸にすることで、マルチモーダルな社内向けAIツール 内製が一過性のPoCではなく、事業や業務に定着するプロダクトとして育っていきます。

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

マルチモーダルを前提にしたアーキテクチャ設計とデータ設計のポイント

マルチモーダルな社内向けAIツール 内製を成功させるには、「どんなファイルが来ても業務を止めない」アーキテクチャ設計が欠かせません。Difyは、画像・音声・PDFなどのファイルをマルチモーダル対応モデルに渡す仕組みを持っていますが、その前後でどのようにデータを扱うかは内製チームの設計に委ねられています。ここでは、Difyを用いたマルチモーダル設計の考え方を整理します。

まずPDFです。単純に「1ファイル=1ドキュメント」としてDifyのナレッジベースに放り込むと、長大なマニュアルから関係ない部分までまとめて取得され、RAGの精度が落ちます。現実的には、章・節・見出し・表・付録といった単位でチャンクを分割し、「どの業務プロセスに紐づく情報か」というメタデータを付与しておくことが重要です。Dify側の設定だけでなく、元のPDFを整理し、「1つの手順書は10〜20ページ程度」「図版と本文がセットでまとまっている」ような形にリファインしておくと、マルチモーダルな検索に強い社内向けAIツール 内製を実現しやすくなります。

次に音声です。Difyのワークフローで音声ファイルを受け取り、STT(音声認識)ツールに渡してテキスト化し、さらに要約やToDo抽出用のLLMノードに送る構成が一般的です。このとき、話者情報・案件ID・日時・チャンネル(電話/Zoomなど)といった属性も合わせて保存しておくと、「誰が」「どの案件で」「いつ言ったか」という検索が可能になり、監査やナレッジ共有が格段にやりやすくなります。マルチモーダルな会議記録アプリをDifyで作るときは、こうしたメタデータを構造化しておくことで、「この要求は過去どの会議で出たか?」「この顧客は以前何を懸念していたか?」といった高度なクエリにも対応できるようになります。

最後に画像です。現場写真やスクリーンショットなど、社内向けAIツール 内製で扱う画像は多岐にわたります。Difyでは画像をマルチモーダルモデルに渡して説明や判定をさせることができますが、業務フローとしては「1枚で完結する」前提にしない方が安全です。例えば、設備点検であれば、画像から検出した異常候補をテキスト化し、その内容を再度RAGにかけて関連マニュアルの該当箇所を引き当てる、という二段構えにすることで、説明の裏取りができます。マルチモーダルな処理はどうしても誤判定がゼロにはならないため、「根拠となる文書へのリンク」を必ずセットで返す設計にしておくと、現場の信頼を得やすくなります。

このように、Difyを用いたマルチモーダルアーキテクチャでは、単に画像・音声・PDFを処理できれば良いというわけではなく、「前処理(分割・メタデータ付与)」「RAGの設計」「マルチモーダル出力の再利用」という3層構造で考えることが重要です。ここを丁寧に設計するかどうかが、マルチモーダルな社内向けAIツール 内製が“現場で使われ続けるかどうか”の分かれ目になります。

Tips:マルチモーダル設計を始める前に決めておきたいこと

・どの業務フローで、どの種類のファイル(画像・音声・PDF)を扱うのか

・RAGの軸にするのはマニュアルか、契約か、FAQか

・「回答の根拠」をどのような形でユーザーに見せるか(リンク、引用、添付など)

・誤判定時に誰がどのようにリカバリするか(人の承認フロー、再問い合わせ導線)

Difyでの実装ステップ:画像・音声・PDFを扱うマルチモーダルワークフロー構築

ここからは、Difyを使ってマルチモーダルな社内向けAIツール 内製を進めるときの具体的なステップを、典型的なワークフロー例とともに整理します。実際の画面やノード名はバージョンによって変わる可能性がありますが、考え方の筋道は共通です。

ステップ1:ワークスペースとモデル設定

まず、Difyのワークスペースを作成し、利用するLLM・マルチモーダルモデル(例:画像/テキスト対応モデル)・埋め込みモデル・音声系ツールのAPIキーなどを登録します。ここで「本番用」と「検証用」で別ワークスペースを分けておくと、社内向けAIツール 内製でよくある“試験中のプロンプトが本番ユーザーに見えてしまった”といった事故を防げます。モデル設定レベルで、マルチモーダル対応モデルとテキスト専用モデルを使い分けられるようにしておくのもポイントです。

ステップ2:ナレッジベース(RAG)の構築

次に、PDFマニュアルや規程集、議事録テキストなどをDifyのナレッジベースに取り込みます。このとき、ファイルごとに「どの部門の情報か」「どの業務プロセスか」「バージョンや施行日」などのメタデータを付与しておくと、マルチモーダルなクエリとの組み合わせが格段にやりやすくなります。チャンクサイズや分割方法も、最初にいくつかパターンを試し、Retrievalテスト機能などで「欲しい根拠がちゃんと出てくるか」を確認しながら調整していきます。

ステップ3:マルチモーダル入力の受付と分岐

アプリ側では、ユーザーがテキスト、画像、音声、PDFなどをアップロードできるようにフォームを設計します。Difyのワークフローでは、入力された添付ファイルをリストとして受け取り、「ファイル種別」「拡張子」「MIMEタイプ」などからマルチモーダルな分岐処理を行うノードを配置します。例えば、PDFならDoc Extractorでテキスト抽出→RAGへ、音声ファイルなら音声→テキスト変換→要約へ、画像ならマルチモーダルモデルで説明生成→RAGによる裏取り、といった具合です。

ステップ4:出力フォーマットと業務連携

マルチモーダルワークフローの出力は、単なるテキスト回答だけでなく、「根拠となるPDFページへのリンク」「関連マニュアルの章タイトル」「CRMやチケットへの登録用JSON」などに分岐させることができます。DifyのHTTPノードやコードノードを使えば、生成された結果をそのまま社内システムにPOSTしたり、フォーマットを整形して保存したりできます。社内向けAIツール 内製では、この「アウトプットをどこに流すか」の設計が業務定着のカギです。

ステップ5:テンプレート化と横展開

一度完成したマルチモーダルワークフローは、Dify上でテンプレートとして保存し、別のアプリから再利用できます。「PDF QAテンプレート」「通話要約テンプレート」「画像チェックテンプレート」といった単位で整理しておくと、新しい部門の要望が出たときに短期間で社内向けAIツール 内製を展開できます。Difyを内製チームの“共通基盤”として位置づけることで、マルチモーダル活用の横展開スピードが格段に上がります。

現場でありがちなつまずきポイント

・マルチモーダルモデルを全ケースに使い、コストとレイテンシが悪化する

・PDFや議事録の整形をサボり、RAGがノイズだらけになる

・画像や音声の出力に根拠リンクを付けず、ユーザーから「本当に正しいの?」と疑われる

・Difyのワークフローを属人化させ、内製チーム内での再利用性が低い

3分でできる! 開発費用のカンタン概算見積もりはこちら

配布後に効く評価・運用・ガバナンスと、事業インパクトの出し方

マルチモーダルな社内向けAIツール 内製は、リリースしてからが本番です。Difyはアプリごとに詳細なログとトレース情報を確認できるため、「どの問い合わせでマルチモーダル処理が失敗しているか」「どの種別のファイルで誤りが多いか」などを把握できます。開発チームはこれを活かして、プロンプトだけでなく、ナレッジベースの構造やマルチモーダルな分岐条件を見直し、定期的に改善していく必要があります。

評価の観点としては、(1)検索・回答の正確性(RAGのヒット率、マルチモーダル判定の精度)、(2)ユーザー体験(応答速度、UIの分かりやすさ)、(3)業務インパクト(処理時間削減、ミス削減、教育コスト削減など)をバランスよく見ることが重要です。Dify上のログに加え、アンケートやフィードバックボタンをアプリに埋め込み、「この回答は役に立ったか」「根拠は十分だったか」といった評価を収集しておくと、社内向けAIツール 内製の改善サイクルが回しやすくなります。

ガバナンス面では、まずアクセス権限の設計が重要です。Difyのワークスペースやアプリごとに、誰が利用できるか・編集できるかを明確に分け、機密度の高いマルチモーダルワークフローは編集権限を限定します。また、ナレッジベースに含めるPDFや議事録の範囲も、「このアプリから見えてよい情報か」「権限の違う部署同士の情報が混ざっていないか」を慎重に確認する必要があります。ログについても、「誰がどのファイルをアップロードし、どんな回答を得たか」が後から追える状態にしておくことで、監査要件に対応しやすくなります。

事業インパクトの出し方としては、単に「工数をX時間削減した」というストーリーだけでなく、「マルチモーダルな社内向けAIツール 内製によって、属人化していた判断を標準化し、品質ばらつきを抑えた」といった質の改善もセットで語れると説得力が増します。例えば、「契約書レビューの一次チェックをDifyのPDFマルチモーダルアプリに任せることで、法務部門がリスクの高い案件に集中できるようになった」「現場写真のマルチモーダルチェックにより、事故につながるヒヤリハットを早期に検知できるようになった」といった事例があると、経営層や他部署にも伝えやすくなります。

こうしたインパクト設計や導入ロードマップの策定は、必ずしも開発チームだけで抱え込む必要はありません。社内の業務部門、情報システム部門に加え、DifyやマルチモーダルAIに詳しい外部パートナーと連携することで、「技術的に実現可能で、かつ事業として意味のある」社内向けAIツール 内製の計画を立てやすくなります。

まとめ:Difyでマルチモーダルな社内向けAIツール内製を加速するために

本記事では、画像・音声・PDFをフル活用するマルチモーダルな社内向けAIツール 内製を、Difyを基盤としてどのように進めるかを見てきました。ポイントは大きく4つです。第一に、テキストだけでは拾いきれない現場の情報(PDF、音声、画像)を、マルチモーダルで扱う意義を事業ベースで整理すること。第二に、Difyを活用して、アプリ・ワークフロー・ナレッジベース・ログ・権限といった要素を「配布できるプロダクト」としてまとめ上げること。第三に、マルチモーダルを前提にしたデータ設計とアーキテクチャを構築し、前処理とRAG、根拠提示をセットで考えること。第四に、配布後の評価・運用・ガバナンスを仕組み化し、事業インパクトにつながる指標とストーリーを設計することです。

Difyは、こうした要素を一枚岩のプラットフォームとして提供してくれるため、「まずは1ユースケースから試し、その後テンプレート化して横展開する」という内製の流れを作りやすいのが強みです。社内向けAIツール 内製の文脈で、マルチモーダルなアプリケーションを検討している開発チームの方は、ぜひDifyを軸にした構成を一度イメージしてみてください。画像・音声・PDFという現場の生データを、これまで以上に自然な形で業務フローに組み込めるようになるはずです。

もし、「自社の業務でどこからマルチモーダルを始めるべきかわからない」「Difyで社内向けAIツール 内製をするとして、既存システムとの連携やガバナンス設計をどう考えればよいか悩んでいる」といったお悩みがあれば、外部の専門チームとのディスカッションも有効です。具体的な要件の整理から、Difyワークフローの設計、マルチモーダル対応の優先順位付けまで、一度棚卸しをしてみることで、投資対効果の高いユースケースが見えてきます。

「この要件だと、Difyでどんなマルチモーダル社内向けAIツール 内製が現実的か?」と感じたら、ぜひ一度、専門家への無料相談などを活用してみてください。次の一手が、かなり具体的に見えてくるはずです。

株式会社ソフィエイトのサービス内容

- システム開発(System Development):スマートフォンアプリ・Webシステム・AIソリューションの受託開発と運用対応

- コンサルティング(Consulting):業務・ITコンサルからプロンプト設計、導入フロー構築を伴走支援

- UI/UX・デザイン:アプリ・Webのユーザー体験設計、UI改善により操作性・業務効率を向上

- 大学発ベンチャーの強み:筑波大学との共同研究実績やAI活用による業務改善プロジェクトに強い

と欠陥管理の設計ガイド【PM・管理職向け-770x520.png)

コメント